-

東營鎢坩堝廠家直銷

東營鎢坩堝廠家直銷燒結工藝的升級始終圍繞 “提升致密度、降低能耗、縮短周期” 三大目標展開。20 世紀 50-80 年代,傳統真空燒結(溫度 2200-2400℃,保溫 8-12 小時)是主流,雖能實現基本致密化,但能耗高(單爐能耗≥1000kWh)、周期長,且易導致晶粒粗大(20-30μm),影響高溫性能。20 世紀 80-2000 年,氣氛燒結技術發展,針對鎢合金坩堝,采用氫氣 - 氬氣混合氣氛(氫氣含量 5%-10%),在燒結過程中還原表面氧化物,純度提升至 99.95%,同時抑制鎢揮發(揮發損失率從 5% 降至 1%)。2000-2010 年,快速燒結技術(如微波燒結、放電等離子燒結)興起,微波燒結利用...

-

淄博鎢坩堝銷售

淄博鎢坩堝銷售當前全球鎢坩堝市場呈現 “歐美日主導、中國占據中低端” 的格局,未來 5-10 年,中國企業將通過技術創新實現化突破,重塑市場格局。一方面,中國具備鎢資源優勢(占全球儲量 60%),通過建立 “鎢礦 - 鎢粉 - 鎢坩堝” 全產業鏈,降低原料成本 20% 以上,同時加大研發投入(頭部企業研發費用率從當前的 5% 提升至 10%),突破超高純鎢粉制備、熱等靜壓燒結等技術。另一方面,中國下游市場需求旺盛,半導體、新能源、航空航天產業的快速發展,為本土企業提供了豐富的應用場景與迭代機會。例如,在第三代半導體領域,中國 SiC 產能占全球 40%,本土鎢坩堝企業可與下游廠商聯合開發,快速迭代產品性能,...

-

內江鎢坩堝廠家直銷

內江鎢坩堝廠家直銷第三代半導體碳化硅(SiC)、氮化鎵(GaN)的規模化應用,將成為拉動鎢坩堝需求的場景。未來 5 年,SiC 功率器件市場將以 30% 的年增速擴張,需要大量 2500℃以上的超高溫鎢坩堝。這類坩堝需具備三大特性:超高純度(鎢含量≥99.999%),避免雜質污染 SiC 晶體;優異的抗腐蝕性能,耐受 SiC 熔體的長期侵蝕;穩定的熱場分布,溫度波動控制在 ±1℃以內。為滿足需求,未來鎢坩堝將采用超高純鎢粉(純度 99.999%)結合熱等靜壓燒結工藝,致密度達 99.9% 以上,同時在內壁制備氮化鋁(AlN)涂層,提升熱傳導均勻性。此外,針對 SiC 晶體生長的長周期需求(100 小時以上),開...

-

茂名鎢坩堝廠家直銷

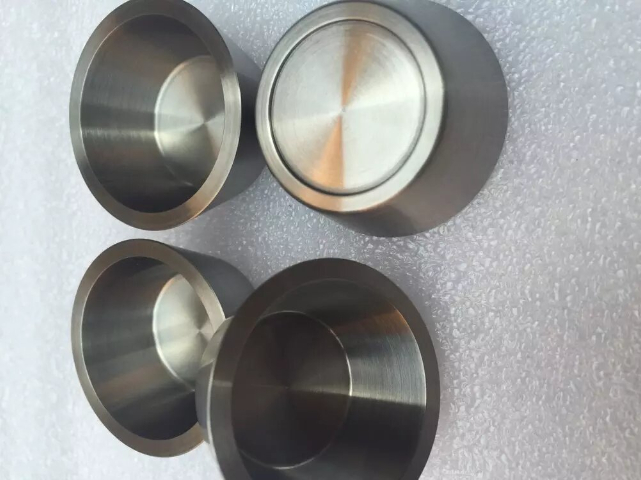

茂名鎢坩堝廠家直銷鎢坩堝作為高溫承載容器的關鍵品類,其發展始終與工業需求緊密相連。憑借鎢元素3422℃的超高熔點、優異的高溫強度(2000℃下抗拉強度仍達500MPa)及化學穩定性,它成為半導體晶體生長、稀土熔煉、航空航天材料制備等領域不可替代的裝備。從早期實驗室小規模應用到如今工業化大規模生產,鎢坩堝的發展不僅映射了材料科學與制造技術的進步,更見證了全球制造業的升級歷程。在當前新能源、第三代半導體等戰略性新興產業加速發展的背景下,梳理鎢坩堝的發展脈絡,分析技術突破與產業需求的聯動關系,對推動后續技術創新與產業升級具有重要意義。鎢坩堝表面自修復涂層,裂紋修復效率≥80%,延長使用壽命至 500 小時。茂名鎢坩堝...

-

石家莊哪里有鎢坩堝生產廠家

石家莊哪里有鎢坩堝生產廠家為進一步拓展鎢坩堝的性能邊界,鎢基復合材料創新聚焦 “金屬 - 陶瓷”“金屬 - 碳材料” 的協同增效,通過多相復合實現性能互補。在抗腐蝕領域,開發鎢 - 碳化硅(SiC)梯度復合材料,從內層純鎢(保證密封性)過渡到外層 SiC(提升抗熔融鹽腐蝕性能),采用熱壓燒結工藝實現界面緊密結合(結合強度≥20MPa),在熔融碳酸鈉(800℃)中浸泡 100 小時后,腐蝕速率較純鎢降低 80%,適用于新能源熔鹽儲能系統。在輕量化與抗熱震領域,創新推出鎢 - 碳纖維(Cf)復合材料,通過化學氣相滲透(CVI)技術將碳纖維預制體與鎢基體復合,碳纖維體積分數控制在 10%-15%,使材料密度從 19.3g/c...

-

廣州鎢坩堝制造廠家

廣州鎢坩堝制造廠家光伏產業的規模化發展帶動鎢坩堝向大尺寸、低成本方向演進。20 世紀 90 年代,光伏硅片尺寸小(100mm×100mm),采用直徑 200mm 以下鎢坩堝,用量有限。2000-2010 年,硅片尺寸擴大至 156mm×156mm,硅錠重量從 5kg 增至 20kg,推動坩堝直徑擴展至 300-400mm,通過優化成型工藝(如分區加壓等靜壓)解決大尺寸坯體密度不均問題,同時開發薄壁設計(壁厚 5-8mm),原料成本降低 30%。2010-2020 年,硅片尺寸進一步擴大至 182mm×182mm、210mm×210mm,硅錠重量達 80-120kg,對應坩堝直徑 500-600mm,需要突破大型...

-

寧德鎢坩堝銷售

寧德鎢坩堝銷售冷等靜壓成型是鎢坩堝主流成型方式,適用于各類規格坩堝,尤其適合復雜形狀與大尺寸產品,其是通過均勻高壓使鎢粉顆粒緊密堆積,形成密度均勻的生坯。首先進行模具設計,采用聚氨酯彈性模具(邵氏硬度85±5),內壁光潔度Ra≤0.8μm,根據坩堝尺寸預留15%-20%的燒結收縮量;模具需進密性檢測,確保無漏氣,避免成型時壓力分布不均。裝粉環節采用振動加料裝置(振幅5-10mm,頻率50-60Hz),分3-5層逐步填充鎢粉,每層振動30-60秒,確保粉末均勻分布,減少密度梯度;裝粉后需平整粉面,避免出現局部凹陷。壓制參數需根據坩堝規格優化鎢坩堝耐熔融硅、鋁腐蝕,在半導體 12 英寸晶圓制備中保障物料純度。寧...

-

連云港鎢坩堝生產

連云港鎢坩堝生產為進一步拓展鎢坩堝的性能邊界,鎢基復合材料創新聚焦 “金屬 - 陶瓷”“金屬 - 碳材料” 的協同增效,通過多相復合實現性能互補。在抗腐蝕領域,開發鎢 - 碳化硅(SiC)梯度復合材料,從內層純鎢(保證密封性)過渡到外層 SiC(提升抗熔融鹽腐蝕性能),采用熱壓燒結工藝實現界面緊密結合(結合強度≥20MPa),在熔融碳酸鈉(800℃)中浸泡 100 小時后,腐蝕速率較純鎢降低 80%,適用于新能源熔鹽儲能系統。在輕量化與抗熱震領域,創新推出鎢 - 碳纖維(Cf)復合材料,通過化學氣相滲透(CVI)技術將碳纖維預制體與鎢基體復合,碳纖維體積分數控制在 10%-15%,使材料密度從 19.3g/c...

-

陽江鎢坩堝源頭廠家

陽江鎢坩堝源頭廠家未來鎢坩堝的檢測技術將構建 “全生命周期、智能化” 體系,確保產品質量與可靠性。在原料檢測環節,采用輝光放電質譜儀(GDMS)與激光誘導擊穿光譜(LIBS)聯用技術,實現雜質含量(檢測下限 0.001ppm)與元素分布的快速檢測,檢測時間從當前的 24 小時縮短至 1 小時;在成型檢測環節,利用工業 CT(分辨率 1μm)與 AI 圖像識別技術,自動識別坯體內部 0.1mm 以下的微小孔隙,檢測準確率達 99.9%;在成品檢測環節,開發高溫性能測試平臺(最高溫度 3000℃),模擬實際使用工況,實時監測坩堝的尺寸變化、應力分布與腐蝕速率,預測使用壽命(誤差≤5%)。在使用后檢測環節,采用掃描電...

-

江蘇鎢坩堝一公斤多少錢

江蘇鎢坩堝一公斤多少錢未來鎢坩堝的檢測技術將構建 “全生命周期、智能化” 體系,確保產品質量與可靠性。在原料檢測環節,采用輝光放電質譜儀(GDMS)與激光誘導擊穿光譜(LIBS)聯用技術,實現雜質含量(檢測下限 0.001ppm)與元素分布的快速檢測,檢測時間從當前的 24 小時縮短至 1 小時;在成型檢測環節,利用工業 CT(分辨率 1μm)與 AI 圖像識別技術,自動識別坯體內部 0.1mm 以下的微小孔隙,檢測準確率達 99.9%;在成品檢測環節,開發高溫性能測試平臺(最高溫度 3000℃),模擬實際使用工況,實時監測坩堝的尺寸變化、應力分布與腐蝕速率,預測使用壽命(誤差≤5%)。在使用后檢測環節,采用掃描電...

-

肇慶鎢坩堝廠家直銷

肇慶鎢坩堝廠家直銷冷等靜壓成型是中大型鎢坩堝的主流成型工藝,是通過均勻高壓使鎢粉形成致密生坯。首先設計聚氨酯彈性模具(邵氏硬度 85±5),內壁光潔度 Ra≤0.8μm,預留 15%-20% 燒結收縮量,模具需氣密性檢測合格。裝粉采用振動加料(振幅 5-10mm,頻率 50Hz),分 3-5 層填充,每層振動 30 秒,確保密度均勻。壓制參數按規格調整:小型坩堝(≤200mm)壓力 200-250MPa,保壓 3-5 分鐘;大型坩堝(≥500mm)壓力 300-350MPa,保壓 8-12 分鐘。升壓 / 泄壓速率 5MPa/s,避免應力開裂。成型后生坯需檢測密度(5.5-6.0g/cm3)、尺寸(公差 ±1m...

-

無錫鎢坩堝

無錫鎢坩堝當前全球鎢坩堝市場呈現 “歐美日主導、中國占據中低端” 的格局,未來 5-10 年,中國企業將通過技術創新實現化突破,重塑市場格局。一方面,中國具備鎢資源優勢(占全球儲量 60%),通過建立 “鎢礦 - 鎢粉 - 鎢坩堝” 全產業鏈,降低原料成本 20% 以上,同時加大研發投入(頭部企業研發費用率從當前的 5% 提升至 10%),突破超高純鎢粉制備、熱等靜壓燒結等技術。另一方面,中國下游市場需求旺盛,半導體、新能源、航空航天產業的快速發展,為本土企業提供了豐富的應用場景與迭代機會。例如,在第三代半導體領域,中國 SiC 產能占全球 40%,本土鎢坩堝企業可與下游廠商聯合開發,快速迭代產品性能,...

-

漳州鎢坩堝廠家直銷

漳州鎢坩堝廠家直銷20 世紀 80 年代后,全球制造業向化轉型,鎢坩堝應用領域從半導體擴展至光伏、稀土、航空航天等領域,推動產業實現規模化發展。在光伏產業,硅錠熔煉需求帶動大尺寸鎢坩堝(直徑 300-400mm)研發,通過優化模具設計與燒結參數,解決了大型坩堝的應力集中問題;在稀土產業,鎢坩堝憑借抗稀土熔體腐蝕特性,逐步替代石墨坩堝,用于稀土金屬真空蒸餾提純;在航空航天領域,開發出鎢 - 錸合金坩堝(錸含量 3%-5%),提升低溫韌性,滿足極端溫差環境需求。制造工藝上,自動化生產線逐步替代人工操作:采用機械臂完成原料加料、坯體轉運,配合在線密度檢測系統,生產效率提升 50%;開發噴霧干燥制粒技術,將鎢粉制成球形...

-

漳州鎢坩堝銷售

漳州鎢坩堝銷售成型工藝是鎢坩堝制造的環節,其發展經歷了從單一冷壓到多元化成型體系的變革。20 世紀 30-50 年代,冷壓成型是工藝,采用鋼質模具單向加壓(壓力 100-150MPa),能生產簡單形狀小型坩堝,坯體密度不均(偏差 ±5%),易出現分層缺陷。20 世紀 50-80 年代,冷等靜壓成型(CIP)成為主流,通過彈性模具實現均勻加壓(200-300MPa),坯體密度偏差降至 ±2%,可生產直徑 400mm 以下復雜形狀坩堝,推動產品規格擴展。20 世紀 80 年代 - 21 世紀初,模壓 - 等靜壓復合成型技術應用,先通過模壓制備預成型坯(密度 5.0g/cm3),再經等靜壓二次加壓(250MPa)...

-

麗水鎢坩堝貨源源頭廠家

麗水鎢坩堝貨源源頭廠家表面處理是提升鎢坩堝抗腐蝕性能的關鍵手段,傳統單一涂層(如氮化鎢)難以滿足復雜工況需求。創新聚焦涂層的多功能化與長效化,開發系列新型涂層體系:一是鎢 - 金剛石 - like 碳(DLC)復合涂層,采用物相沉積(PVD)技術,先沉積 1-2μm 鎢過渡層(提升結合力),再沉積 3-5μm DLC 涂層(硬度 Hv 2500),在熔融硅(1410℃)中浸泡 100 小時后,涂層脫落面積≤5%,較純鎢抗腐蝕性能提升 10 倍,適用于半導體硅晶體生長。二是鎢 - 氧化鋁(Al?O?)梯度涂層,通過等離子噴涂技術制備,從內層鎢(保證界面結合)到外層 Al?O?(提升抗熔融鹽腐蝕),涂層厚度控制在 10...

-

南充鎢坩堝銷售

南充鎢坩堝銷售航空航天領域的技術突破,將催生對鎢坩堝的定制化、高性能需求。在高超音速飛行器研發中,需要在 2200℃以上超高溫環境下制備陶瓷基復合材料,要求鎢坩堝具備劇烈熱沖擊抗性(從 2000℃驟冷至室溫循環 100 次無裂紋);在深空探測任務中,月球基地的金屬冶煉需要真空、低重力環境下的特種坩堝,要求具備輕量化、高密封性。未來,針對這些需求,將開發兩大技術路線:一是采用鎢 - 碳纖維復合材料,通過化學氣相滲透(CVI)技術將碳纖維與鎢基體復合,使材料熱膨脹系數降低 30%,抗熱震性能提升 2 倍,同時重量減輕 15%,適配高超音速飛行器的減重需求;二是 3D 打印定制化坩堝,利用電子束熔融(EBM)技術...

-

日照鎢坩堝制造廠家

日照鎢坩堝制造廠家冷等靜壓成型是鎢坩堝主流成型方式,適用于各類規格坩堝,尤其適合復雜形狀與大尺寸產品,其是通過均勻高壓使鎢粉顆粒緊密堆積,形成密度均勻的生坯。首先進行模具設計,采用聚氨酯彈性模具(邵氏硬度85±5),內壁光潔度Ra≤0.8μm,根據坩堝尺寸預留15%-20%的燒結收縮量;模具需進密性檢測,確保無漏氣,避免成型時壓力分布不均。裝粉環節采用振動加料裝置(振幅5-10mm,頻率50-60Hz),分3-5層逐步填充鎢粉,每層振動30-60秒,確保粉末均勻分布,減少密度梯度;裝粉后需平整粉面,避免出現局部凹陷。壓制參數需根據坩堝規格優化鎢 - 硅 - 釔涂層坩堝,1000℃空氣中氧化 100 小時,氧化增...

-

常州鎢坩堝廠家直銷

常州鎢坩堝廠家直銷2010 年后,制造業對鎢坩堝性能要求進一步提升:半導體 12 英寸晶圓制備需要直徑 450mm、表面粗糙度 Ra≤0.02μm 的高精度坩堝;第三代半導體碳化硅晶體生長要求坩堝承受 2200℃以上超高溫,且抗熔體腐蝕性能提升 50%;航空航天領域需要薄壁(壁厚 3-5mm)、復雜結構(帶導流槽、冷卻通道)的定制化產品。技術創新聚焦三大方向:材料上,開發鎢基復合材料(如鎢 - 碳化硅梯度復合材料),提升抗腐蝕性能;工藝上,引入放電等離子燒結(SPS)技術,在 1800℃、50MPa 條件下快速燒結,致密度達 99.5% 以上,生產效率提升 3 倍;結構設計上,采用有限元分析優化坩堝壁厚分布,減...

-

常州哪里有鎢坩堝多少錢一公斤

常州哪里有鎢坩堝多少錢一公斤原料質量是決定鎢坩堝性能的基礎,其發展經歷了從粗制鎢粉到超高純原料體系的演進。20 世紀 50 年代前,鎢粉制備依賴還原法,純度≤99.5%,雜質含量高(O≥1000ppm,C≥500ppm),導致坩堝高溫性能差。20 世紀 60-80 年代,氫還原工藝優化,通過控制還原溫度(800-900℃)與氫氣流量,制備出純度 99.95% 的鎢粉,雜質含量降至 O≤300ppm,C≤50ppm,滿足半導體基礎需求。21 世紀以來,超高純鎢粉技術突破,采用電子束熔煉與區域熔煉相結合的方法,制備出純度 99.999% 的鎢粉,金屬雜質(Fe、Ni、Cr 等)含量≤1ppm,非金屬雜質(O、C、N)≤10p...

-

西安哪里有鎢坩堝貨源源頭廠家

西安哪里有鎢坩堝貨源源頭廠家鎢坩堝的性能源于鎢元素本身的獨特屬性。作為熔點比較高的金屬,鎢的熔點高達 3422℃,遠超鉬(2610℃)、鉭(2996℃)等常見高溫金屬,這使得鎢坩堝能在 2000℃以上超高溫環境下長期穩定工作,不發生軟化或變形。同時,鎢具備出色的高溫強度,2000℃時抗拉強度仍保持 500MPa 以上,是常溫低碳鋼強度的 2 倍,能承受高溫物料的重力與熱應力沖擊。此外,鎢的化學穩定性較好,常溫下不與空氣、水反應,高溫下緩慢氧化生成三氧化鎢,且對硅、鋁、稀土等金屬熔體具有良好抗腐蝕性,避免污染物料。其熱傳導系數約 173W/(m?K),雖低于銅、鋁,但在高溫金屬中表現優異,可實現熱量均勻傳遞,防止物料局部過...

-

白銀哪里有鎢坩堝貨源源頭廠家

白銀哪里有鎢坩堝貨源源頭廠家光伏產業的規模化發展帶動鎢坩堝向大尺寸、低成本方向演進。20 世紀 90 年代,光伏硅片尺寸小(100mm×100mm),采用直徑 200mm 以下鎢坩堝,用量有限。2000-2010 年,硅片尺寸擴大至 156mm×156mm,硅錠重量從 5kg 增至 20kg,推動坩堝直徑擴展至 300-400mm,通過優化成型工藝(如分區加壓等靜壓)解決大尺寸坯體密度不均問題,同時開發薄壁設計(壁厚 5-8mm),原料成本降低 30%。2010-2020 年,硅片尺寸進一步擴大至 182mm×182mm、210mm×210mm,硅錠重量達 80-120kg,對應坩堝直徑 500-600mm,需要突破大型...

-

攀枝花鎢坩堝廠家

攀枝花鎢坩堝廠家原料預處理是保障后續成型工藝穩定的關鍵環節,目標是改善鎢粉的成型性能與均勻性。首先進行真空烘干處理,將鎢粉置于真空干燥箱(真空度≤1×10?2Pa,溫度120-150℃)保溫2-3小時,去除粉末吸附的水分與揮發性雜質(如表面油污),避免成型后坯體出現氣泡或分層;烘干后鎢粉的含水率需≤0.1%,可通過卡爾費休水分測定儀檢測確認。對于細粒度鎢粉(≤3μm),因其比表面積大、流動性差,需進行噴霧干燥制粒,將鎢粉與0.5%-1%的聚乙烯醇(PVA)粘結劑按固含量60%-70%配制成漿料,在進風溫度200-220℃、出風溫度80-90℃條件下霧化干燥,制備出粒徑20-40目的球形顆粒,使松裝密度提升至2...

-

安康鎢坩堝制造廠家

安康鎢坩堝制造廠家在現代工業體系中,高溫環境下的材料處理是眾多關鍵工藝的環節,而鎢坩堝憑借其的耐高溫性能,成為承載這類嚴苛任務的裝備。從半導體單晶硅的生長到稀土金屬的提純,從航空航天特種合金的熔煉到新能源熔鹽儲能系統的運行,鎢坩堝以不可替代的優勢,支撐著多個戰略性新興產業的發展。它不僅是連接基礎材料與制造的橋梁,更是衡量一個國家高溫材料制備水平的重要標志。隨著全球制造業向高精度、極端工況方向升級,對鎢坩堝的性能要求不斷提升,深入了解其特性、制備工藝與應用場景,對推動相關產業技術進步具有重要意義。鎢坩堝表面超疏液涂層,使熔融鋁接觸角達 150°,解決冶金脫模難題。安康鎢坩堝制造廠家脫脂工藝旨在去除生坯中的粘結劑(...

-

泉州哪里有鎢坩堝的市場

泉州哪里有鎢坩堝的市場真空燒結是鎢坩堝實現致密化的工序,通過高溫下的顆粒擴散、晶界遷移,消除坯體孔隙,形成高密度、度的燒結體,需精細控制溫度制度與真空度。采用臥式或立式真空燒結爐(最高溫度 2500℃,極限真空度≤1×10??Pa),燒結曲線分四階段設計:升溫段(室溫至 1200℃,速率 10-15℃/min),進一步去除脫脂殘留水分與氣體,避免低溫階段產生氣泡;低溫燒結段(1200-1800℃,保溫 4-6 小時),鎢粉顆粒表面開始擴散,形成初步頸縮,坯體密度緩慢提升至 6.5-7.0g/cm3,升溫速率 5-8℃/min;中溫燒結段(1800-2200℃,保溫 6-8 小時),以體積擴散為主,顆粒快速生長,孔隙...

-

韶關哪里有鎢坩堝生產

韶關哪里有鎢坩堝生產20 世紀 80 年代后,全球制造業向化轉型,鎢坩堝應用領域從半導體擴展至光伏、稀土、航空航天等領域,推動產業實現規模化發展。在光伏產業,硅錠熔煉需求帶動大尺寸鎢坩堝(直徑 300-400mm)研發,通過優化模具設計與燒結參數,解決了大型坩堝的應力集中問題;在稀土產業,鎢坩堝憑借抗稀土熔體腐蝕特性,逐步替代石墨坩堝,用于稀土金屬真空蒸餾提純;在航空航天領域,開發出鎢 - 錸合金坩堝(錸含量 3%-5%),提升低溫韌性,滿足極端溫差環境需求。制造工藝上,自動化生產線逐步替代人工操作:采用機械臂完成原料加料、坯體轉運,配合在線密度檢測系統,生產效率提升 50%;開發噴霧干燥制粒技術,將鎢粉制成球形...

-

宿遷鎢坩堝供應商

宿遷鎢坩堝供應商鎢坩堝的性能源于鎢元素本身的獨特屬性。作為熔點比較高的金屬,鎢的熔點高達 3422℃,遠超鉬(2610℃)、鉭(2996℃)等常見高溫金屬,這使得鎢坩堝能在 2000℃以上超高溫環境下長期穩定工作,不發生軟化或變形。同時,鎢具備出色的高溫強度,2000℃時抗拉強度仍保持 500MPa 以上,是常溫低碳鋼強度的 2 倍,能承受高溫物料的重力與熱應力沖擊。此外,鎢的化學穩定性較好,常溫下不與空氣、水反應,高溫下緩慢氧化生成三氧化鎢,且對硅、鋁、稀土等金屬熔體具有良好抗腐蝕性,避免污染物料。其熱傳導系數約 173W/(m?K),雖低于銅、鋁,但在高溫金屬中表現優異,可實現熱量均勻傳遞,防止物料局部過...

-

河源哪里有鎢坩堝源頭廠家

河源哪里有鎢坩堝源頭廠家鎢坩堝的性能源于鎢元素本身的獨特屬性。作為熔點比較高的金屬,鎢的熔點高達 3422℃,遠超鉬(2610℃)、鉭(2996℃)等常見高溫金屬,這使得鎢坩堝能在 2000℃以上超高溫環境下長期穩定工作,不發生軟化或變形。同時,鎢具備出色的高溫強度,2000℃時抗拉強度仍保持 500MPa 以上,是常溫低碳鋼強度的 2 倍,能承受高溫物料的重力與熱應力沖擊。此外,鎢的化學穩定性較好,常溫下不與空氣、水反應,高溫下緩慢氧化生成三氧化鎢,且對硅、鋁、稀土等金屬熔體具有良好抗腐蝕性,避免污染物料。其熱傳導系數約 173W/(m?K),雖低于銅、鋁,但在高溫金屬中表現優異,可實現熱量均勻傳遞,防止物料局部過...

-

鄭州哪里有鎢坩堝銷售

鄭州哪里有鎢坩堝銷售下游產業的規模化需求推動鎢坩堝向大尺寸方向創新,同時為降低原料成本、提升熱傳導效率,薄壁化設計成為重要方向。在大尺寸創新方面,通過優化成型模具結構(采用分體式彈性模具,便于脫模)與燒結支撐方式(使用石墨支撐環避免重力變形),結合數控等靜壓成型技術,成功制備出直徑 1200mm、高度 1500mm 的超大尺寸鎢坩堝,較傳統比較大尺寸(直徑 800mm)提升 50%,單次硅熔體裝載量從 100kg 增加至 300kg,滿足光伏產業大尺寸硅錠(G12 尺寸,210mm×210mm)的生產需求。為解決大尺寸坩堝的熱應力問題,采用有限元分析軟件(ANSYS)模擬高溫下的應力分布,通過在坩堝底部設計弧形過...

-

石家莊哪里有鎢坩堝銷售

石家莊哪里有鎢坩堝銷售為確保鎢坩堝的性能穩定性與可靠性,檢測技術創新構建了從原料到成品的全生命周期質量管控體系。在原料檢測環節,采用輝光放電質譜儀(GDMS)檢測鎢粉純度,雜質檢測下限達 0.001ppm,可精細識別 50 余種痕量雜質(如 Fe、Ni、Cr 等),確保原料純度滿足應用需求;同時通過動態圖像分析儀(DIA)分析鎢粉形貌與粒度分布,球形度偏差≤5%,粒度分布 Span 值≤1.2,為后續成型工藝參數優化提供數據支撐。在成型檢測環節,利用工業 CT(分辨率 5μm)對坯體進行內部缺陷檢測,可識別 0.1mm 以下的微小孔隙與裂紋,通過三維重建技術生成坯體密度分布圖,密度偏差≤1% 為合格;同時采用超聲彈...

-

南昌鎢坩堝貨源源頭廠家

南昌鎢坩堝貨源源頭廠家鎢坩堝的性能源于鎢元素本身的獨特屬性。作為熔點比較高的金屬,鎢的熔點高達 3422℃,遠超鉬(2610℃)、鉭(2996℃)等常見高溫金屬,這使得鎢坩堝能在 2000℃以上超高溫環境下長期穩定工作,不發生軟化或變形。同時,鎢具備出色的高溫強度,2000℃時抗拉強度仍保持 500MPa 以上,是常溫低碳鋼強度的 2 倍,能承受高溫物料的重力與熱應力沖擊。此外,鎢的化學穩定性較好,常溫下不與空氣、水反應,高溫下緩慢氧化生成三氧化鎢,且對硅、鋁、稀土等金屬熔體具有良好抗腐蝕性,避免污染物料。其熱傳導系數約 173W/(m?K),雖低于銅、鋁,但在高溫金屬中表現優異,可實現熱量均勻傳遞,防止物料局部過...