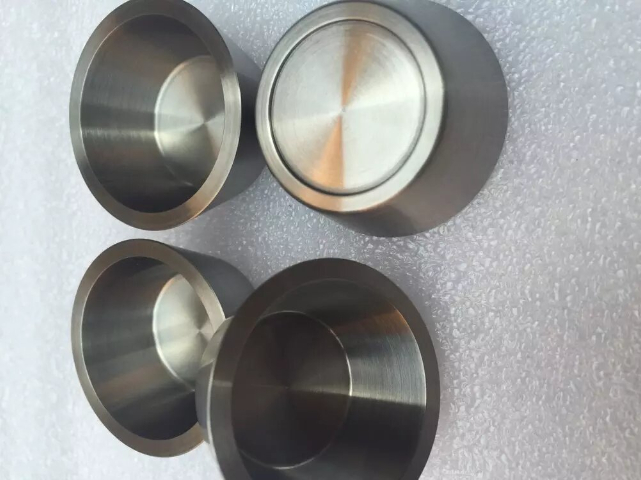

常州鎢坩堝廠家直銷

2010 年后,制造業對鎢坩堝性能要求進一步提升:半導體 12 英寸晶圓制備需要直徑 450mm、表面粗糙度 Ra≤0.02μm 的高精度坩堝;第三代半導體碳化硅晶體生長要求坩堝承受 2200℃以上超高溫,且抗熔體腐蝕性能提升 50%;航空航天領域需要薄壁(壁厚 3-5mm)、復雜結構(帶導流槽、冷卻通道)的定制化產品。技術創新聚焦三大方向:材料上,開發鎢基復合材料(如鎢 - 碳化硅梯度復合材料),提升抗腐蝕性能;工藝上,引入放電等離子燒結(SPS)技術,在 1800℃、50MPa 條件下快速燒結,致密度達 99.5% 以上,生產效率提升 3 倍;結構設計上,采用有限元分析優化坩堝壁厚分布,減少熱應力集中,抗熱震循環次數從 50 次提升至 100 次。工業鎢坩堝使用壽命可達 200 次熱循環,降低設備更換頻率,節約成本。常州鎢坩堝廠家直銷

在現代工業體系中,高溫環境下的材料處理是眾多關鍵工藝的環節,而鎢坩堝憑借其的耐高溫性能,成為承載這類嚴苛任務的裝備。從半導體單晶硅的生長到稀土金屬的提純,從航空航天特種合金的熔煉到新能源熔鹽儲能系統的運行,鎢坩堝以不可替代的優勢,支撐著多個戰略性新興產業的發展。它不僅是連接基礎材料與制造的橋梁,更是衡量一個國家高溫材料制備水平的重要標志。隨著全球制造業向高精度、極端工況方向升級,對鎢坩堝的性能要求不斷提升,深入了解其特性、制備工藝與應用場景,對推動相關產業技術進步具有重要意義。常州鎢坩堝廠家直銷小型鎢坩堝加熱速率快,5 分鐘內可升至 1500℃,滿足快速實驗需求。

針對鎢在高溫下易氧化(600℃以上開始氧化生成 WO?)的問題,抗高溫氧化涂層創新成為重點方向。開發鎢 - 硅 - 釔(W-Si-Y)復合涂層,采用包埋滲工藝(溫度 1200℃,時間 4 小時),在鎢表面形成 5-8μm 的 Si-Y 共滲層,氧化過程中生成致密的 SiO?-Y?O?復合氧化膜(厚度 1-2μm),阻止氧氣進一步擴散,在 1000℃空氣中氧化 100 小時后,氧化增重率≤0.5mg/cm2(純鎢≥10mg/cm2),適用于航空航天領域的高溫氧化環境。在潤滑涂層領域,創新推出鎢 - 二硫化鉬(MoS?)固體潤滑涂層,通過濺射沉積技術制備,涂層厚度 2-3μm,MoS?含量≥80%,摩擦系數從純鎢的 0.8 降至 0.15,在 200℃真空環境下(模擬太空環境)的磨損率降低 90%,適用于航天器運動部件的潤滑需求。此外,針對熔融金屬粘連問題,開發超疏液涂層,通過激光微加工在鎢表面構建微米級凹槽(寬度 50μm,深度 20μm),再沉積氟化物(PTFE)涂層,使熔融鋁(660℃)在鎢表面的接觸角從 80° 提升至 150° 以上(超疏液狀態),粘連率降低 95%,解決了冶金領域熔融金屬難以脫模的問題。表面處理創新不僅提升了鎢坩堝的抗氧化、潤滑性能,還為其在特殊工況下的應用提供保障,推動鎢坩堝向 “全環境適配” 方向發展。

成型工藝是決定鎢坩堝密度均勻性與尺寸精度的環節,傳統冷壓成型存在密度偏差大(±3%)、復雜結構難以成型等問題。創新方向聚焦高精度與柔性化:一是數控等靜壓成型技術的智能化升級,配備實時壓力反饋系統(精度 ±0.1MPa)與三維建模軟件,通過有限元分析模擬不同區域的壓力需求,針對直徑 1000mm 以上的超大尺寸坩堝,采用分區加壓設計(壓力梯度 5-10MPa),使坯體密度偏差控制在 ±0.8% 以內,較傳統工藝降低 70%;同時引入 AI 視覺檢測系統,實時監控坯體外觀缺陷(如裂紋、凹陷),檢測準確率達 99%,避免后續燒結報廢。鎢坩堝在陶瓷基復合材料燒結中,提供 2000℃高溫環境,保障材料致密化。

表面處理是提升鎢坩堝抗腐蝕性能的關鍵手段,傳統單一涂層(如氮化鎢)難以滿足復雜工況需求。創新聚焦涂層的多功能化與長效化,開發系列新型涂層體系:一是鎢 - 金剛石 - like 碳(DLC)復合涂層,采用物相沉積(PVD)技術,先沉積 1-2μm 鎢過渡層(提升結合力),再沉積 3-5μm DLC 涂層(硬度 Hv 2500),在熔融硅(1410℃)中浸泡 100 小時后,涂層脫落面積≤5%,較純鎢抗腐蝕性能提升 10 倍,適用于半導體硅晶體生長。二是鎢 - 氧化鋁(Al?O?)梯度涂層,通過等離子噴涂技術制備,從內層鎢(保證界面結合)到外層 Al?O?(提升抗熔融鹽腐蝕),涂層厚度控制在 10-15μm,結合強度≥30MPa,在熔融氯化鈉 - 氯化鉀(800℃)中腐蝕速率較純鎢降低 90%,適用于新能源熔鹽儲能系統。三是自修復涂層,在鎢基體表面制備含氧化鈰(CeO?)微膠囊(直徑 1-5μm,含量 10%-15%)的鋁涂層,當涂層出現微裂紋時,CeO?微膠囊破裂釋放修復劑,在高溫下與氧氣反應生成 Ce?O?,填補裂紋(修復效率≥80%),使涂層使用壽命延長至 500 小時以上(傳統涂層≤200 小時)。表面處理創新提升了鎢坩堝的抗腐蝕性能,拓展了其在惡劣環境下的應用邊界。3D 打印鎢坩堝無需模具,可一體成型帶冷卻通道結構,材料利用率達 95%。常州鎢坩堝廠家直銷

薄壁鎢坩堝壁厚 2-3mm,原料成本降 40%,熱傳導效率較厚壁坩堝提升 25%。常州鎢坩堝廠家直銷

鎢元素于 1781 年被瑞典化學家舍勒發現,1847 年科學家成功制備出金屬鎢,為鎢制品發展奠定基礎。20 世紀初,隨著電弧熔煉技術的突破,金屬鎢開始用于制作燈絲、高溫電極等簡單部件,但鎢坩堝的研發仍處于空白階段。直到 20 世紀 30 年代,航空航天領域對高溫合金熔煉容器的需求激增,美國通用電氣公司嘗試用粉末冶金工藝制備鎢坩堝 —— 采用冷壓成型(壓力 150MPa)結合真空燒結(溫度 2000℃)技術,生產出直徑 50mm 以下的小型坩堝,主要用于實驗室貴金屬提純。這一階段的鎢坩堝存在明顯局限:原料純度低(鎢粉純度≤99.5%),致密度不足 85%,高溫下易出現變形;制造工藝簡陋,依賴人工操作,產品一致性差;應用場景單一,局限于小眾科研領域,全球年產量不足 1000 件。但這一時期的探索為后續技術發展積累了基礎經驗,明確了鎢坩堝在高溫領域的應用潛力。常州鎢坩堝廠家直銷

- 臺州哪里有鈦棒生產 2025-10-13

- 海東哪里有鎢螺絲多少錢一公斤 2025-10-12

- 上饒哪里有鋯板供貨商 2025-10-12

- 山東哪里有鎳板 2025-10-12

- 湖州鉬板的市場 2025-10-12

- 張掖哪里有鉭帶的市場 2025-10-12

- 張掖鎳舟供應商 2025-10-12

- 漳州哪里有鈦棒生產廠家 2025-10-12

- 青海鋯板供應商 2025-10-12

- 韶關哪里有鉬板制造廠家 2025-10-12

- 九江增碳劑生產廠家 2025-10-13

- 蘇州國產精密鋼管應用 2025-10-13

- 南通好用的不銹鋼制品推薦貨源 2025-10-13

- 揚州不銹鋼彈簧絲廠家 2025-10-13

- 四川高質量低反射玻璃商家 2025-10-13

- 遼寧專業設計加工鈦電解槽 2025-10-13

- 河北合成石墨烯復合材料圖片 2025-10-13

- 徐州好用的機箱機柜推薦貨源 2025-10-13

- 青海智能不銹鋼制品銷售 2025-10-13

- 釹鐵硼磁鐵廠家直銷 2025-10-13