晶映測電:以數據驅動重慶停車場照明改造

在“雙碳”目標深化推進的背景下,地下停車場作為社區能耗關鍵場景,其照明系統的節能升級亟待精細化破局。重慶某地下停車場此前受困于傳統照明高能耗、高負荷難題,晶映測電憑借專業的電力檢測技術,從數據采集、問題診斷到方案驗證全程發力,以實測數據為關鍵支撐,成功推動停車場照明系統轉型,為社區節能改造提供了“用數據說話”的典范案例。

測電先行:精細化捕捉傳統照明能耗痛點

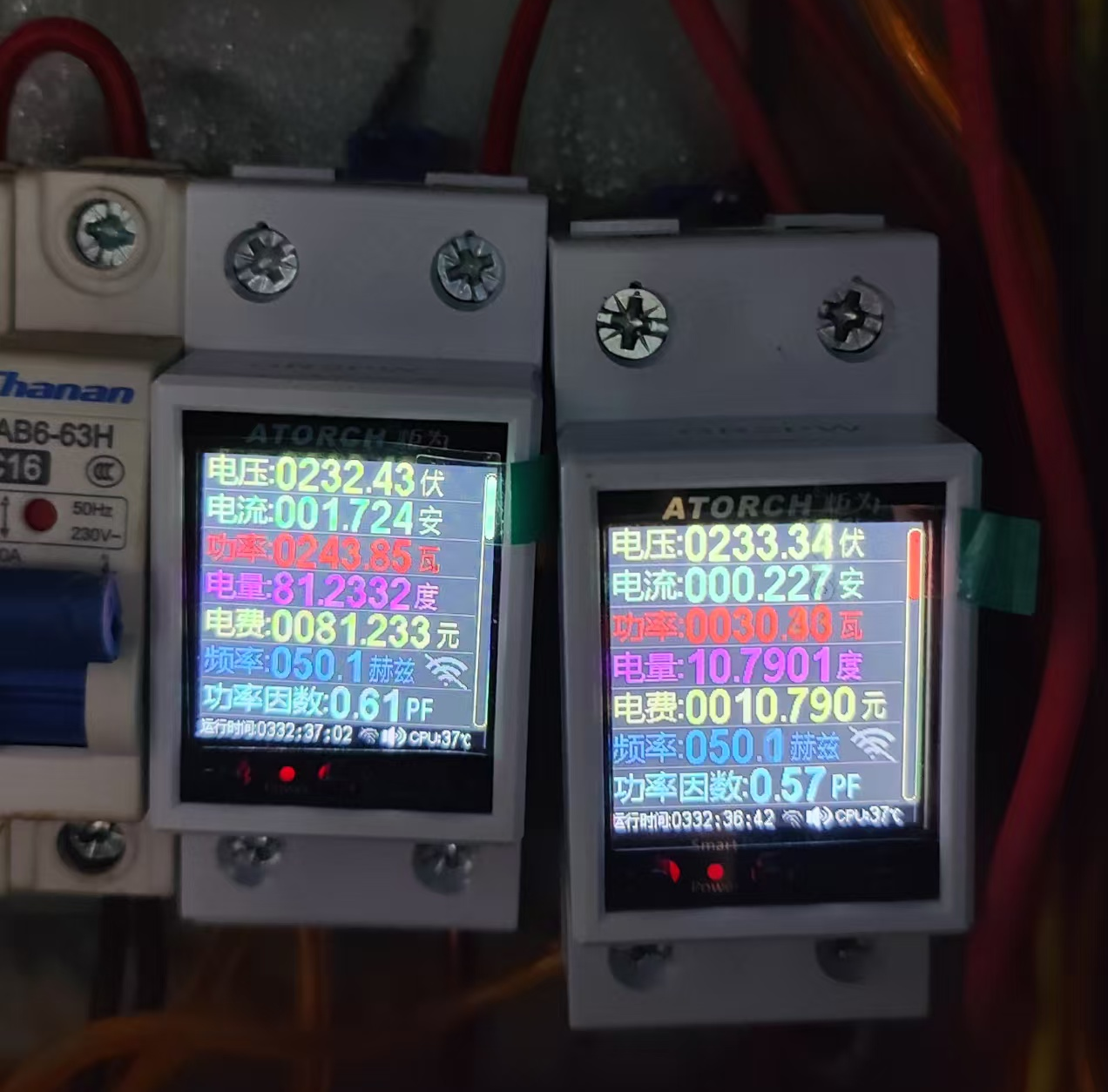

傳統照明系統的弊端往往隱藏在日常運行中,單憑經驗判斷難以定位主要問題。晶映測電團隊進駐后,首要任務便是通過科學檢測,讓能耗數據“顯性化”。此次檢測采用雙電表單獨監測模式,專門針對停車場內15支16瓦傳統LED常亮燈管展開為期332小時的連續監測,從總耗電量、單支日均能耗、實際運行功率三個關鍵維度,多維度采集電力消耗數據。

監測結果清晰揭示了傳統照明的突出問題:15支燈管332小時總耗電量高達81度,單支燈管日均能耗約0.391度,且實際運行功率達到16.27瓦,略高于標稱功率,長期24小時常亮運行下,物業電費壓力突出。更值得關注的是,測電數據還反映出電源負荷的隱性風險——集中高功率運行導致線路長期處于高負荷狀態,結合現場亮度檢測發現的照明不均問題,傳統照明系統已同時面臨能耗、安全、體驗三重挑戰。這些通過專業測電獲取的精細化數據,不但明確了改造的必要性,更為后續方案設計提供了靶向定位。

測電賦能:定制化方案的關鍵支撐

基于前期測電得出的詳細數據,晶映測電團隊并未采用通用改造方案,而是以數據為依據,為該小區“量身定制”改造路徑。針對測電中發現的“高功率、高負荷”根本痛點,團隊確定以“低功率智能燈具替換+動態調光控制”為主要思路,選用晶映自研T8-9瓦藍牙物聯網燈管作為替代產品,其1-9瓦可調功率范圍,可精細化匹配停車場不同場景的照明需求,從源頭降低無效能耗。

同時,測電數據還為智能控制功能的設計提供了參考。例如,根據傳統燈管24小時常亮導致的能耗浪費數據,團隊重點強化了智能藍牙三階調光功能,通過“車來100%亮度-車過50%亮度-車走10%亮度”的動態模式,減少非必要照明消耗;結合停車場內彎道較多的布局特點,依據測電中記錄的車輛通行高峰時段數據,優化拐點預判照明的啟動時間與覆蓋范圍,確保節能與安全兼顧。可以說,每一項改造措施的背后,都有測電數據的支撐,真正實現了“按需改造、精確降耗”。

測電驗證:用實測數據見證節能實效

改造方案的成效,仍需通過測電數據來檢驗。晶映測電團隊在15支晶映T8-9瓦藍牙物聯網燈管安裝調試完成后,再次啟動雙電表單獨監測,沿用與改造前相同的332小時監測周期,確保數據對比的公平性與準確性。

二次測電結果呈現高效節能效果:15支智能燈管332小時總耗電量只為11度,較改造前減少70度;單支燈管日均能耗降至0.053度,實際平均功率低至2.21瓦,經測算節能率高達86.4%,完全達到預期目標。此外,測電數據還驗證了電源負荷的優化成效——改造后整個照明系統的電源負荷只為改造前的14%,與前期測電發現的高負荷問題形成鮮明對比,線路負擔大幅減輕,安全隱患有效降低。同時,亮度檢測數據顯示,改造后停車場照明均勻度較改造前明顯提升,實現了“節能不降質”的雙重目標。

此次停車場改造,晶映測電始終以“數據”為關鍵紐帶,從前期痛點捕捉、中期方案定制到后期成效驗證,全程依托專業測電技術,讓改造每一步都有數據支撐。這種以測電為基礎的改造模式,不但避免了盲目改造帶來的資源浪費,更精確解決了傳統照明的根本問題,為更多社區、商業體等場景的照明節能改造,提供了可復制、可落地的“數據驅動”路徑。

免責:本文部分內容由AI輔助創作。