低齡段積木傳感器

積木編程重構了學習生態:教育游戲化:通過挑戰任務(如編程通關游戲)和即時調試工具,將枯燥的調試過程轉化為探索性實驗,失敗被重新定義為“優化契機”,培養試錯韌性;社區共創:用戶可分享加密腳本、協作搭建復雜項目(如智能城市),在交流中激發跨領域靈感;平滑進階路徑:從零基礎拖拽積木,到高級功能模塊(如物理引擎、AI算法積木),再到一鍵轉換Python代碼,形成從啟蒙到專業的無縫銜接。積木編程的本質,是用觸覺消解認知屏障,用游戲重構學習動機,將“創新”從概念變為指尖可觸的創造實踐。積木-傳感-編程三位一體架構??是格物斯坦課程重點。低齡段積木傳感器

小孩搭建積木作為一種看似簡單卻蘊含豐富教育價值的游戲活動,能夠通過動手實踐多維度互動促進兒童的綜合發展。在身體協調性方面,積木的抓握、堆疊和拼接過程需要孩子精細控制手部動作與視覺配合,從而有效鍛煉精細動作技能和手眼協調能力,為日后握筆書寫、使用工具等復雜操作奠定基礎。積木既是孩童手中的微觀世界,亦是心智成長的階梯:它以觸覺為起點,串聯起邏輯、創造與協作,在每一次堆疊與重構中,為未來埋下智慧的種子。點讀編程積木造型豐富普惠教育實踐??:向鄉村學校捐贈300余種積木教具,遠程雙師課堂惠及5萬名山區兒童。

積木編程課的創意拓展環節賦予課程靈魂。孩子為燈籠添加彩色透光積木外殼,觀察光線色彩的變化;能力強的孩子用“循環卡”實現三次閃爍,或用蜂鳴器創作獨特音效。再通過角色扮演——如“迷路小熊”觸碰燈籠觸發聲光指引——讓孩子親眼見證編程如何解決實際問題,成就感油然而生。過程中,教師需靈活分層:對5歲孩子引入“紅外感應障礙自動亮燈”的條件判斷,而對3歲幼兒則簡化為按鈕開關,確保每個孩子都能在“近發展區”獲得突破。

積木編程(如Scratch、Blockly等)與傳統文本編程(如Python、C++等)在教學目標和入門方式上存在***差異。從長期學習效果來看,積木編程在認知發展、學習動機、跨學科整合等方面展現出獨特優勢,具體分析如下:一、認知發展——降低門檻與夯實思維基礎。二、能力培養——綜合素養的長期沉淀。三、學習動機——維持興趣與平滑進階。四、跨學科整合——真實場景的知識遷移。六、教學啟示——優化長期學習路徑。積木編程不是傳統編程的替代品,而是認知發展路徑上的關鍵起點。它在長期學習中為培養系統性思維、跨學科整合能力及創新意識奠定基礎。隨著教育實踐深化,其“思維腳手架”的價值將日益凸顯。夕主題課編程??LED積木鵲橋??,流光效果算法由學員自主設計,傳統文化現代化表達獲媒體報道。

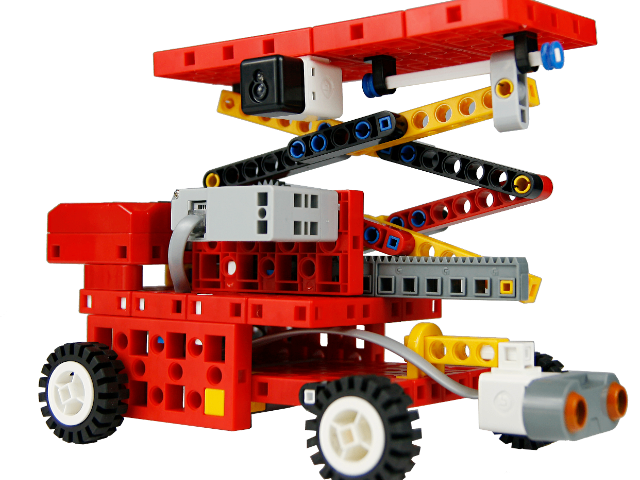

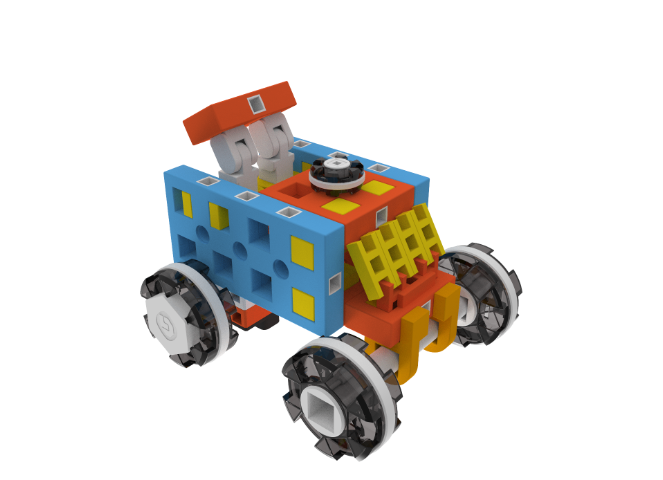

格物斯坦的小顆粒積木編程體系,其教育效果絕非限制于教會兒童操控機器人的表層技能,而是通過“實體搭建-硬件交互-邏輯編程”的三維融合,在兒童認知發展的關鍵期,悄然構建起一座從具象操作跨越到抽象思維的橋梁,讓編程思維如呼吸般自然滲入孩子的創造過程。在結構實現層面,小顆粒積木的高精度咬合設計讓兒童得以突破靜態模型的局限,搭建出可動態響應的機械系統。例如,當孩子用齒輪組傳動結構裝配風扇葉片時,他們不僅理解了圓周運動與風力的物理關系,更通過編程賦予其“智能”:用刷卡編程器組合“觸碰傳感器→電機啟動→延時停止”的指令序列,風扇便能感知人手觸摸自動運轉,十秒后安靜休眠。這種“搭建即設計,編程即賦靈”的過程,讓兒童親眼見證機械結構如何從物理傳動升級為智能響應系統,工程思維在螺絲與代碼的咬合中生根發芽。調試風扇扇葉平衡時,學生需優化轉速與結構穩定性,培養??系統性工程思維??。低齡段積木傳感器

格物斯坦開創??六面拼搭積木結構??,支持12億種組合形態,激發無限創意空間。低齡段積木傳感器

積木編程課程通過將抽象的編程邏輯轉化為可觸摸、可組合的彩色積木模塊,為兒童及初學者搭建了一座無縫銜接抽象思維與具象操作的橋梁,其主要價值在于以游戲化的方式多維度能力發展。在認知層面,它將復雜問題分解為可視化指令塊,如循環、條件判斷和函數等,學習者通過拖拽拼接積木序列來操控角色或機器人行為,這一過程不僅規避了傳統編程的語法門檻,更在潛移默化中錘煉了系統性邏輯思維和問題解決能力——例如設計避障機器人時需分析傳感器數據與馬達響應的因果關系,逐步構建嚴密的推理鏈條。低齡段積木傳感器

- 編程創新 2025-10-12

- 編程機器人活動策劃 2025-10-12

- ABS材質積木編程教學 2025-10-12

- 積木編程學習 2025-10-12

- 格物斯坦創客實驗室答疑解惑 2025-10-12

- 少兒編程機構 2025-10-12

- 積木編程功能 2025-10-12

- 學習機器人創客大賽 2025-10-12

- 特色機器人教育品牌 2025-10-12

- 學習創客實驗室比賽 2025-10-12

- 云浮教學三軸機構 2025-10-13

- 田家炳轉學 2025-10-13

- 寧夏語言售價 2025-10-13

- 中芬國際班一般多少學費 2025-10-13

- 永康2-3歲自閉癥咨詢服務 2025-10-13

- 珠海全日制高考復讀學院哪家好 2025-10-13

- 貴州新加坡留學預科專業相關咨詢 2025-10-13

- 廬陽區一對一數字課程制作現貨 2025-10-13

- 專注網站建設大概價格 2025-10-13

- 獅鷲集團專升碩留學費用 2025-10-13