湖南磁懸浮保護軸承國標

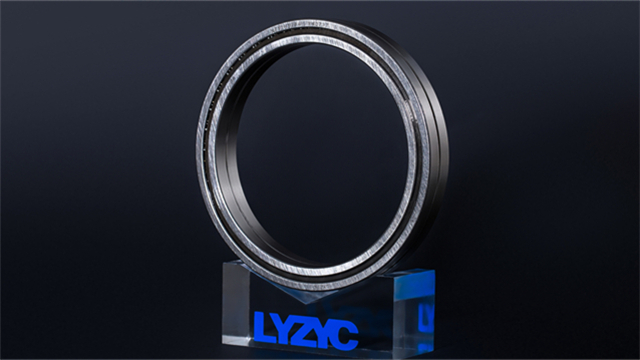

磁懸浮保護軸承的仿生納米結構表面改性:借鑒自然界的納米結構特性,對磁懸浮保護軸承表面進行仿生改性,提升其綜合性能。模仿荷葉表面的微納復合結構,在軸承表面通過光刻和蝕刻工藝制備出納米級凸起(高度約 100nm)和微米級凹槽(深度約 2μm)的復合形貌。這種仿生結構可降低氣膜流動阻力,減少氣膜渦流產生,同時增強表面抗污染能力,使灰塵和雜質難以附著。實驗表明,仿生納米結構表面改性后的磁懸浮保護軸承,氣膜摩擦損耗降低 28%,運行噪音減少 12dB,且在含塵環境中連續運行 1000 小時,性能無明顯下降,適用于對環境適應性要求高的工業應用場景,如水泥生產設備、礦山機械等。磁懸浮保護軸承利用磁力實現非接觸支撐,減少機械部件磨損。湖南磁懸浮保護軸承國標

磁懸浮保護軸承的微流控散熱技術:磁懸浮保護軸承在運行過程中,電磁鐵產生的熱量會影響其性能,微流控散熱技術為解決散熱問題提供新途徑。在軸承的電磁鐵內部設計微流控通道,通道尺寸為微米級(寬度約 50μm,深度約 30μm),通過微泵驅動冷卻液在通道內流動。冷卻液采用低黏度、高導熱的液體(如乙二醇水溶液),在微流控通道內形成高效的熱交換。在大功率電機的磁懸浮保護軸承應用中,微流控散熱技術使電磁鐵的溫度降低 25℃,有效提高了電磁鐵的工作穩定性和使用壽命。同時,微流控散熱系統體積小、功耗低,適合集成到磁懸浮保護軸承的緊湊結構中。四川磁懸浮保護軸承廠磁懸浮保護軸承的抗干擾濾波裝置,避免電磁信號影響。

磁懸浮保護軸承的無線能量傳輸集成:為解決磁懸浮保護軸承在特殊應用場景中布線困難和線纜易損壞的問題,集成無線能量傳輸技術。采用磁共振耦合方式,在軸承外部設置發射線圈,內部安裝接收線圈,實現能量的無線傳輸。發射線圈和接收線圈采用高磁導率的非晶態合金材料,提高能量傳輸效率。在醫療微創手術機器人中應用無線能量傳輸集成的磁懸浮保護軸承,避免了傳統線纜在狹小手術空間內的纏繞和損壞風險,同時使機器人的運動更加靈活。實驗表明,該系統在 10mm 氣隙下,能量傳輸效率可達 75%,能夠滿足磁懸浮保護軸承的正常運行需求,為醫療設備的智能化和微型化發展提供支持。

磁懸浮保護軸承與數字孿生技術的融合:數字孿生技術通過構建磁懸浮保護軸承的虛擬模型,實現全生命周期管理。利用傳感器采集軸承的實時數據(位移、溫度、應力等),驅動虛擬模型動態更新,誤差控制在 2% 以內。通過仿真分析,可預測不同工況下軸承的性能變化,優化控制策略。在大型船舶推進系統中,數字孿生模型提前模擬出軸承在極端海況下的潛在故障,幫助工程師優化電磁力控制參數,使軸承故障率降低 60%。同時,基于數字孿生的遠程運維平臺,可實現故障的快速診斷和修復,減少船舶停航時間,提升運營效率。磁懸浮保護軸承的節能特性,減少設備運行能耗。

磁懸浮保護軸承的生物啟發式磁路優化:受蜜蜂復眼結構的啟發,磁懸浮保護軸承的磁路采用多單元陣列優化設計。將傳統電磁鐵分解為多個微型磁單元,每個單元單獨控制,形成類似復眼的分布式磁路系統。這種結構使磁力線分布更均勻,減少漏磁損耗 25%,同時提高電磁力的動態調節精度。在精密加工中心主軸應用中,生物啟發式磁路設計使軸承在高速旋轉(40000r/min)時,徑向跳動控制在 0.1μm 以內,加工零件的圓度誤差從 0.5μm 降低至 0.1μm,表面粗糙度 Ra 值從 0.8μm 降至 0.2μm,明顯提升加工質量和效率。磁懸浮保護軸承的電磁屏蔽設計,防止信號干擾。浙江磁懸浮保護軸承生產廠家

磁懸浮保護軸承的潤滑免維護特性,降低設備保養成本。湖南磁懸浮保護軸承國標

磁懸浮保護軸承的區塊鏈 - 物聯網協同安全機制:區塊鏈與物聯網(IoT)結合,構建磁懸浮保護軸承的安全運行體系。通過物聯網傳感器采集軸承數據,利用區塊鏈技術進行分布式存儲和加密傳輸,確保數據不可篡改和偽造。在智能電網的變壓器冷卻風扇軸承應用中,區塊鏈 - 物聯網系統實現多站點軸承數據的實時共享和交叉驗證,當某一站點數據異常時,系統自動觸發多節點共識機制,驗證故障真實性,防止惡意攻擊導致的誤報警。該協同安全機制使電網設備的網絡攻擊抵御能力提升 80%,保障電力系統的穩定運行和數據安全。湖南磁懸浮保護軸承國標

- 重慶真空泵軸承國標 2025-10-13

- 高精度高線軋機軸承廠 2025-10-13

- 重慶壓縮機磁懸浮保護軸承 2025-10-13

- 內蒙古高性能精密航天軸承 2025-10-13

- 天津高速電機軸承廠家電話 2025-10-13

- 四川低溫軸承怎么安裝 2025-10-13

- 河南高線軋機軸承價錢 2025-10-13

- 青海航空航天用低溫軸承 2025-10-13

- 上海浮動軸承規格 2025-10-12

- 安徽浮動軸承價格 2025-10-12

- 鎮江高效壓鑄模具制造 2025-10-13

- 淮安檢測儀器圖片 2025-10-13

- 山東換熱器OEM代加工市場 2025-10-13

- 江蘇小型熱熔膠機工廠直銷 2025-10-13

- 連云港購買激光全息制版系統哪個好 2025-10-13

- 銷售真空泵出售修理 2025-10-13

- 南寧高溫模溫機優惠價 2025-10-13

- 福建本地蝶閥廠家電話 2025-10-13

- 吉安PCB測試系統定制價格 2025-10-13

- 興國海爾中央空調安裝哪里好 2025-10-13