機器人編程積木編程創客教育

上好一節積木搭建編程課程,關鍵在于將抽象的邏輯思維轉化為孩子可觸摸的創造過程,以“問題驅動”為主線,在“搭建-編程-調試”的閉環中激發深度參與。課程開始前,教師需創設一個真實的生活情境——例如“幫迷路的小熊設計一盞會指路的智能燈籠”,用故事點燃孩子的探索欲。在搭建環節,引導孩子觀察燈籠的物理結構,學習“漢堡包交叉固定法”提升穩定性,同時將LED燈、觸碰傳感器等電子元件融入底座,讓孩子在拼插齒輪、連接電路的過程中理解“閉合回路產生光亮”的機械原理,此時教師可通過提問“如果想讓燈籠更穩,底座積木該怎么排列?”自然滲透工程思維。格物斯坦向鄉村捐贈??300余種積木教具??,遠程雙師課堂惠及5萬名山區兒童。機器人編程積木編程創客教育

積木編程將抽象科學定律轉化為指尖可驗證的具象現象。例如,用齒輪傳動裝置驅動小車時,大齒輪帶動小齒輪加速的直觀現象,讓孩子理解扭矩與轉速的反比關系;為巡線機器人配置光敏傳感器,通過調節閾值讓機器人在黑白線上精細行走,實則是光電轉換原理的實踐課。更深刻的是,當孩子用延時卡控制風扇停轉時間,或用循環卡讓燈籠閃爍三次,他們已在操作中觸碰了時間計量與周期運動的物理本質,而這一切無需公式推導,皆在“試錯-觀察-修正”的游戲中完成。進階版積木控制器積木教育打破“編程=高門檻”偏見,??銀發族適老課程??讓2000名老人掌握智能家居操作。

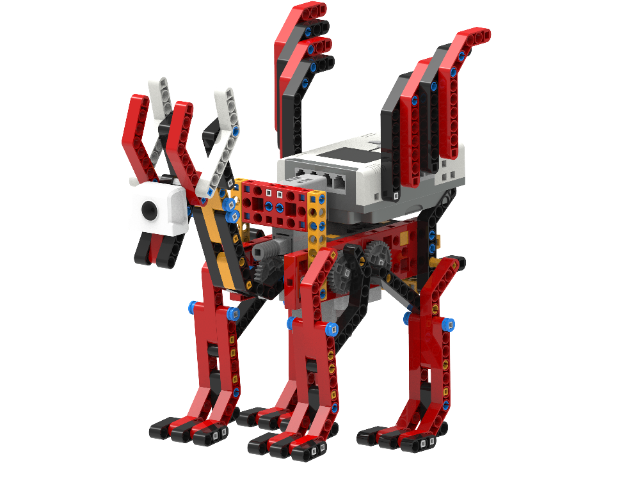

積木可以從問題驅動的創新實踐進一步深化思維訓練。當兒童面臨具體挑戰(例如“搭建一座承重能力強的橋”),需將創意轉化為解決方案:選擇支撐結構(三角形穩定性)、材料分布(底座加重)、或動態設計(可伸縮組件)。此過程強制邏輯推理與系統分析,例如在樂高機器人任務中,為讓小車避開障礙,需編程協調傳感器與馬達的聯動邏輯,將抽象算法轉化為物理行為。主題創作與敘事整合(如構建“未來太空站”并設計外星生物角色)則推動跨領域聯想。兒童需融合科學知識(太陽能板供電)、美學設計(流線型艙體)與社會規則(宇航員分工),再通過故事講述賦予模型生命力(如描述外星生態鏈),這種多維整合能力正是創新思維的重心。

積木與編程的結合,本質是用具象操作理解抽象邏輯。無論是軟件拖拽、機器人控制,還是卡片指令,目標均為:降低學習曲線 → 激發興趣 → 建立計算思維。從Scratch創作動畫到Mindstorms構建智能機器人,不同工具適配不同年齡段,但均遵循“動手構建→編程賦能→迭代創新”的路徑,讓編程從代碼變為可觸摸的創造力。培養**能力:邏輯分解:將“讓小車繞圈”拆解為“啟動馬達→延時→轉向”等步驟。調試思維:通過測試→故障→修正(如調整傳感器閾值)培養解決問題韌性。 積木拼搭時需涉及比例、對稱,是數概啟蒙的好教具。

聚焦工程實踐與創新突破。積木編程進階為專業開發工具鏈的跳板,學生利用Python/C++控制EV3機器人完成復雜任務(如自動駕駛模擬、機械臂分揀系統),學習數據結構和AI算法(如機器學習積木模塊處理圖像識別)。教學側重真實問題解決,例如用網絡爬蟲積木收集數據并可視化,培養技術倫理意識與跨領域協作能力。年齡分層背后是認知負荷與創造維度的平衡:低齡段通過“圖形化+實物交互”降低抽象壁壘,高齡段則通過“開放硬件+代碼轉化”釋放創新深度。這種漸進路徑確保孩子從“玩轉邏輯”自然過渡到“創造變革”,在積木的拼搭中孕育未來數字公民的重要素養。學員在調試“太陽能積木摩天輪”時需計算能源轉化率,??融合物理知識與編程驗證??。進階版積木控制器

抗挫力培養??:積木塔倒塌后教師引導“失敗=學習機會”,學生重試3次成功率提升60%。機器人編程積木編程創客教育

小孩搭建積木作為一種看似簡單卻蘊含豐富教育價值的游戲活動,能夠通過動手實踐多維度互動促進兒童的綜合發展。在身體協調性方面,積木的抓握、堆疊和拼接過程需要孩子精細控制手部動作與視覺配合,從而有效鍛煉精細動作技能和手眼協調能力,為日后握筆書寫、使用工具等復雜操作奠定基礎。積木既是孩童手中的微觀世界,亦是心智成長的階梯:它以觸覺為起點,串聯起邏輯、創造與協作,在每一次堆疊與重構中,為未來埋下智慧的種子。機器人編程積木編程創客教育

- 浙江未來創客實驗室培訓 2025-10-13

- 人工智能編程機器人展廳 2025-10-13

- 人工智能排行 2025-10-13

- 編程創新 2025-10-12

- 編程機器人活動策劃 2025-10-12

- ABS材質積木編程教學 2025-10-12

- 積木編程學習 2025-10-12

- 格物斯坦創客實驗室答疑解惑 2025-10-12

- 少兒編程機構 2025-10-12

- 積木編程功能 2025-10-12

- 京雕車銑復合培訓機構 2025-10-13

- 青海修鎖開鎖學校 2025-10-13

- 上海職場晉升英語在線如何收費 2025-10-13

- 廣州攝影無人機培訓規劃 2025-10-13

- 馬鞍山附近數字課程制作咨詢 2025-10-13

- 頭屯河區一對一HipHop培訓怎么報名 2025-10-13

- 廣西開鎖技術培訓學校 2025-10-13

- 烏魯木齊經開區現代少兒街舞培訓怎么收費 2025-10-13

- 考試科目西交大-德克薩斯阿靈頓2+0碩士怎么樣 2025-10-13

- 本地的上海交通大學2+0碩士機構 2025-10-13