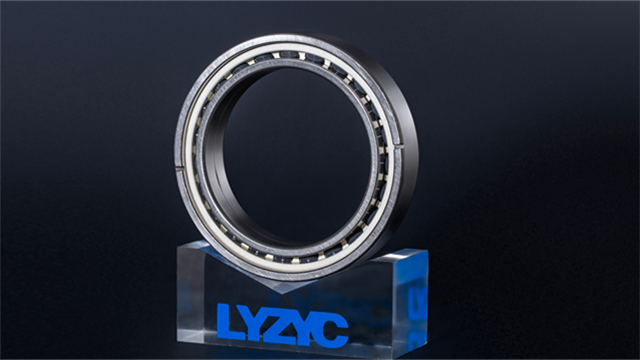

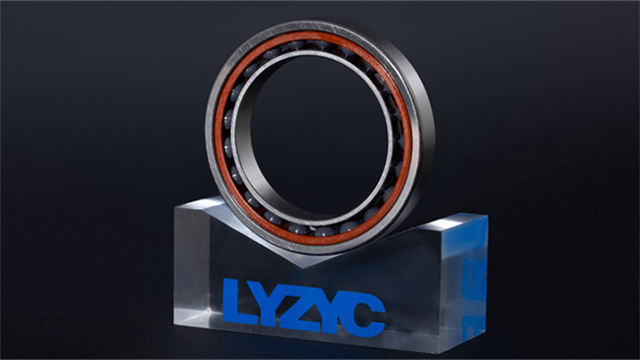

角接觸球航空航天軸承工廠

航天軸承的量子傳感與人工智能融合監測體系:量子傳感與人工智能融合監測體系將量子傳感器的高精度測量與人工智能的數據分析能力相結合,實現航天軸承狀態的智能監測。量子傳感器(如量子陀螺儀、量子加速度計)能夠檢測到軸承運行過程中極其微小的物理量變化,將采集到的數據傳輸至人工智能平臺。通過深度學習算法對數據進行實時分析和處理,建立軸承運行狀態的預測模型,不只可以準確診斷當前故障,還能提前知道潛在故障。在新一代運載火箭的發動機軸承監測中,該體系能夠提前到10 個月預測軸承的疲勞壽命,故障診斷準確率達到 98%,為火箭的發射安全和可靠性提供了堅實保障。航天軸承的真空自潤滑技術,確保在無空氣環境下正常工作!角接觸球航空航天軸承工廠

航天軸承的熱管散熱與相變材料復合裝置:熱管散熱與相變材料復合裝置有效解決航天軸承的散熱難題。熱管利用工質相變傳熱原理,快速將軸承熱量傳遞至散熱端;相變材料(如石蠟 - 碳納米管復合物)在溫度升高時吸收熱量發生相變,儲存大量熱能。當軸承溫度上升,熱管優先散熱,相變材料輔助吸收剩余熱量;溫度降低時,相變材料凝固釋放熱量。在大功率衛星的推進器軸承應用中,該復合裝置使軸承工作溫度穩定控制在 70℃以內,相比未安裝裝置的軸承,溫度降低 40℃,避免了因過熱導致的軸承失效,保障了衛星推進系統的穩定運行。內蒙古特種精密航天軸承航天軸承的柔性支撐襯套,吸收航天器發射時的沖擊。

航天軸承的智能形狀記憶合金溫控裝置:形狀記憶合金溫控裝置可自動調節航天軸承的工作溫度。采用鎳 - 鈦形狀記憶合金制作溫控元件,其具有溫度敏感的形狀記憶效應。當軸承溫度升高時,形狀記憶合金受熱變形,驅動散熱片展開,增加散熱面積;溫度降低時,合金恢復原形,關閉散熱片減少熱量散失。通過精確控制合金的相變溫度,可將軸承工作溫度穩定在適宜范圍。在深空探測器的儀器艙軸承應用中,該溫控裝置使軸承溫度波動范圍控制在 ±5℃以內,有效避免因溫度異常導致的潤滑失效與材料性能下降,保障了探測器內部儀器的正常工作。

航天軸承的鈮鈦合金超導磁浮結構應用:在航天精密儀器的高精度運轉需求下,鈮鈦合金超導磁浮結構為航天軸承帶來新突破。鈮鈦合金在液氦環境(-269℃)下呈現超導特性,電阻驟降為零。通過在軸承內外圈布置鈮鈦合金線圈,通入直流電后產生強磁場,使軸承實現非接觸懸浮。這種超導磁浮軸承的懸浮精度可達納米級,完全消除了機械摩擦,極大降低了能耗與磨損。在引力波探測衛星中,超導磁浮軸承支撐的探測裝置能夠在近乎無干擾的狀態下運行,其微小的振動和位移變化都能被準確捕捉,相比傳統軸承,探測精度提升了兩個數量級,為宇宙引力波的研究提供了更可靠的技術支持,助力科學家獲取更準確的宇宙數據。航天軸承的防冷焊處理,避免金屬在真空下粘連。

航天軸承的納米孿晶銅基自潤滑合金應用:納米孿晶銅基自潤滑合金結合了納米孿晶結構的強度高和自潤滑特性,是航天軸承材料的新選擇。通過劇烈塑性變形技術,在銅基合金中形成大量納米級孿晶結構(孿晶厚度約為 50 - 200nm),大幅提高材料的強度和硬度。同時,在合金中均勻分布自潤滑相,如硫化錳(MnS)顆粒,當軸承開始運轉,摩擦產生的熱量使硫化錳顆粒析出并在表面形成潤滑膜。這種自潤滑合金制造的軸承,在真空環境下的摩擦系數低至 0.01,磨損量極小。在深空探測器的傳動軸承應用中,該軸承無需額外潤滑系統,就能在長達數年的深空探測任務中穩定運行,減少了探測器的復雜程度和維護需求,提高了任務執行的成功率。航天軸承的磁性屏蔽功能,避免電磁干擾影響性能。內蒙古特種精密航天軸承

航天軸承的多層復合密封結構,在太空高真空環境中嚴防介質泄漏。角接觸球航空航天軸承工廠

航天軸承的碳化硅纖維增強金屬基復合材料應用:碳化硅纖維增強金屬基復合材料(SiC/Al)憑借高比強度、高模量和優異的熱穩定性,成為航天軸承材料的新突破。通過液態金屬浸滲工藝,將直徑約 10 - 15μm 的碳化硅纖維均勻分布在鋁合金基體中,形成連續增強相。這種復合材料的比強度達到 1500MPa?m/kg,熱膨脹系數只為 5×10??/℃,在高溫環境下仍能保持良好的尺寸穩定性。在航天發動機燃燒室附近的軸承應用中,采用該材料制造的軸承,能夠承受 1200℃的瞬時高溫和高達 20000r/min 的轉速,相比傳統鋁合金軸承,其承載能力提升 3 倍,疲勞壽命延長 4 倍,有效解決了高溫環境下軸承材料強度下降和熱變形的難題,保障了航天發動機關鍵部件的可靠運行。角接觸球航空航天軸承工廠

- 重慶真空泵軸承國標 2025-10-13

- 重慶壓縮機磁懸浮保護軸承 2025-10-13

- 內蒙古高性能精密航天軸承 2025-10-13

- 天津高速電機軸承廠家電話 2025-10-13

- 四川低溫軸承怎么安裝 2025-10-13

- 河南高線軋機軸承價錢 2025-10-13

- 青海航空航天用低溫軸承 2025-10-13

- 上海浮動軸承規格 2025-10-12

- 安徽浮動軸承價格 2025-10-12

- 陜西高速電機軸承廠家 2025-10-12

- 銷售真空泵出售修理 2025-10-13

- 南寧高溫模溫機優惠價 2025-10-13

- 吉安PCB測試系統定制價格 2025-10-13

- 興國海爾中央空調安裝哪里好 2025-10-13

- 金山區不銹鋼風管圖片 2025-10-13

- 汕頭定做凹版印刷機非標 2025-10-13

- 江蘇快速卷揚機批發 2025-10-13

- 福建苯酐預處理釜攪拌器哪家好 2025-10-13

- 廣州伺服封箱機報價 2025-10-13

- 梁溪區好的自動拉板廂式壓濾機推薦貨源 2025-10-13