江西精密加工電子束曝光工藝

在電子束曝光與材料外延生長的協同研究中,科研團隊探索了先曝光后外延的工藝路線。針對特定氮化物半導體器件的需求,團隊在襯底上通過電子束曝光制備圖形化掩模,再利用材料外延平臺進行選擇性外延生長,實現了具有特定形貌的半導體 nanostructure。研究發現,曝光圖形的尺寸與間距會影響外延材料的晶體質量,通過調整曝光參數可調控外延層的生長速率與形貌,目前已在納米線陣列的制備中獲得了較為均勻的結構分布。研究所針對電子束曝光在大面積晶圓上的均勻性問題開展研究。由于電子束在掃描過程中可能出現能量衰減,6 英寸晶圓邊緣的圖形質量有時會與中心區域存在差異,科研團隊通過分區校準曝光劑量的方式,改善了晶圓面內的曝光均勻性。電子束曝光推動自發光量子點顯示的色彩轉換層高效集成。江西精密加工電子束曝光工藝

電子束曝光設備的運行成本較高,團隊通過優化曝光區域選擇,對器件有效區域進行曝光,減少無效曝光面積,降低了單位器件的制備成本。同時,通過設備維護與參數優化,延長了關鍵部件的使用壽命,間接降低了設備運行成本。這些成本控制措施使電子束曝光技術在中試生產中的經濟性得到一定提升,更有利于其在產業中的推廣應用。研究所將電子束曝光技術應用于半導體量子點的定位制備中,探索其在量子器件領域的應用。量子點的精確位置控制對量子器件的性能至關重要,科研團隊通過電子束曝光在襯底上制備納米尺度的定位標記,引導量子點的選擇性生長。安徽納米電子束曝光實驗室電子束刻合提升微型燃料電池的界面質子傳導效率。

電子束曝光開創液體活檢新紀元,在硅基芯片構建納米級細胞分選陷阱。仿血腦屏障多級過濾結構實現循環腫瘤細胞高純度捕獲,微流控電穿孔系統完成單細胞基因測序。早期檢出靈敏度達0.001%,在肺病篩查中較CT檢查發現病灶。手持式檢測儀實現30分鐘完成從抽血到報告全流程。電子束曝光重塑環境微能源采集技術,通過仿生渦旋葉片優化風能轉換效率。壓電復合材料的智能變形結構實現3-15m/s風速自適應,轉換效率突破35%。自供電無線傳感網絡在青藏鐵路凍土監測中連續運行5年,溫度監測精度±0.1℃,預警地質災害準確率98.7%。

電子束曝光推動基因測序進入單分子時代,在氮化硅膜制造原子級精孔。量子隧穿電流檢測實現DNA堿基直接識別,測序精度99.999%。快速測序芯片完成人類全基因組30分鐘解析,成本降至100美元。在防控中成功追蹤病毒株變異路徑,為疫苗研發節省三個月關鍵期。電子束曝光實現災害預警精確化,為地震傳感器開發納米機械諧振結構。雙梁耦合設計將檢測靈敏度提升百萬倍,識別0.001g重力加速度變化。青藏高原監測網成功預警7次6級以上地震,平均提前28秒發出警報。自供電系統與衛星直連模塊保障無人區實時監控,地質災害防控體系響應速度進入秒級時代。電子束曝光確保微型核電池高輻射劑量下的安全密封。

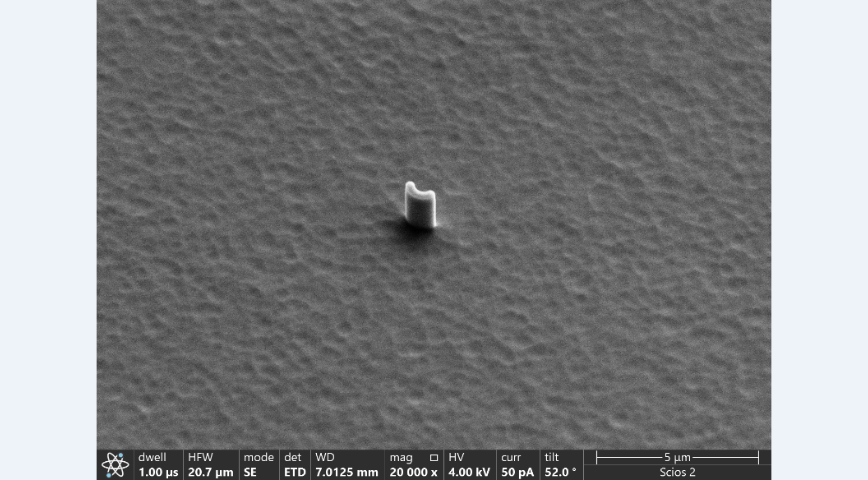

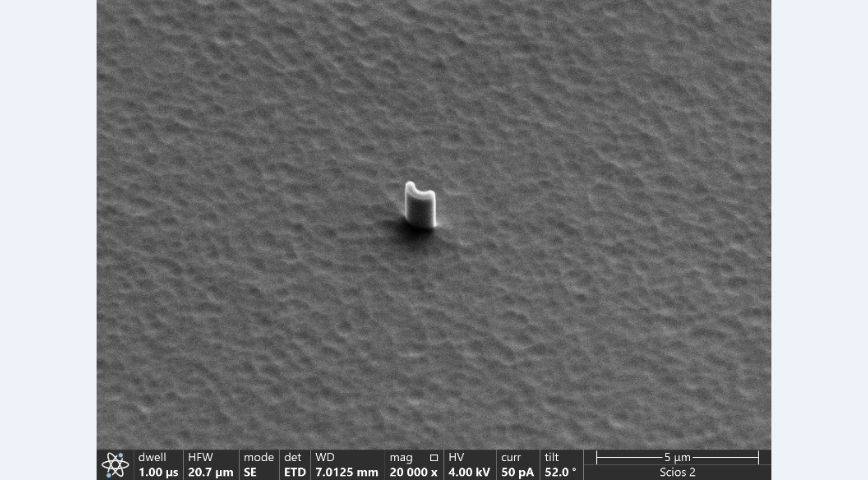

研究所利用多平臺協同優勢,研究電子束曝光圖形在后續工藝中的轉移完整性。電子束曝光形成的抗蝕劑圖形需要通過刻蝕工藝轉移到半導體材料中,團隊將曝光系統與電感耦合等離子體刻蝕設備結合,研究不同刻蝕氣體比例對圖形轉移精度的影響。通過材料分析平臺的掃描電鏡觀察,發現曝光圖形的線寬偏差會在刻蝕過程中產生一定程度的放大,據此建立了曝光線寬與刻蝕結果的校正模型。這項研究為從設計圖形到器件結構的精細轉化提供了技術支撐,提高了器件制備的可預測性。電子束曝光為人工光合系統提供光催化微腔一體化制造。吉林圖形化電子束曝光加工工廠

電子束曝光在芯片熱管理領域實現微流道結構傳熱效率突破性提升。江西精密加工電子束曝光工藝

針對電子束曝光在教學與人才培養中的作用,研究所利用該技術平臺開展實踐培訓。作為擁有人才團隊的研究機構,團隊通過電子束曝光實驗課程,培養研究生與青年科研人員的微納加工技能,讓學員參與從圖形設計到曝光制備的全流程操作。結合第三代半導體器件的研發項目,使學員在實踐中掌握曝光參數優化與缺陷分析的方法,為寬禁帶半導體領域培養了一批具備實際操作能力的技術人才。研究所展望了電子束曝光技術與第三代半導體產業發展的結合前景,制定了中長期研究規劃。隨著半導體器件向更小尺寸、更高集成度發展,電子束曝光的納米級加工能力將發揮更重要作用,團隊計劃在提高曝光速度、拓展材料適用性等方面持續攻關。結合省級重點科研項目的支持,未來將重點研究電子束曝光在量子器件、高頻功率器件等領域的應用,通過與產業界的深度合作,推動科研成果向實際生產力轉化,助力廣東半導體產業的技術升級。江西精密加工電子束曝光工藝

- 山東紫外光刻 2025-10-13

- 南通刻蝕公司 2025-10-13

- 佛山光刻技術 2025-10-13

- 遼寧光刻價錢 2025-10-13

- 干法刻蝕加工公司 2025-10-13

- 湖北氧化硅材料刻蝕版廠家 2025-10-11

- 山東光刻 2025-10-11

- 湖北接觸式光刻 2025-10-11

- 云南Si材料刻蝕技術 2025-10-11

- 云南光刻加工廠商 2025-10-11

- 江蘇多功能LED顯示屏多少錢一平方 2025-10-13

- 連云港PG防水接頭定做 2025-10-13

- 鎮江滅菌托盤RFID讀寫器 2025-10-13

- 上海挑選無線流媒體平臺搭建平臺 2025-10-13

- 光谷污水處理設備設備組裝加工加工 2025-10-13

- 楊浦區常見通訊設備銷售推薦貨源 2025-10-13

- 杭州三相無刷電機驅動方案 2025-10-13

- LUX2228代理商合作 2025-10-13

- 蘇州節能MPCB鋁基板概念設計 2025-10-13

- 長電池壽命DW1000室內定位傳感器 2025-10-13