中山AR/VR電子束曝光技術

研究所利用人才團隊的技術優勢,在電子束曝光的反演光刻技術上取得進展。反演光刻通過計算機模擬優化曝光圖形,可補償工藝過程中的圖形畸變,科研人員針對氮化物半導體的刻蝕特性,建立了曝光圖形與刻蝕結果的關聯模型。借助全鏈條科研平臺的計算資源,團隊對復雜三維結構的曝光圖形進行模擬優化,在微納傳感器的腔室結構制備中,使實際圖形與設計值的偏差縮小了一定比例。這種基于模型的工藝優化方法,為提高電子束曝光的圖形保真度提供了新思路。該所微納加工平臺的電子束曝光設備可實現亞微米級圖形加工。中山AR/VR電子束曝光技術

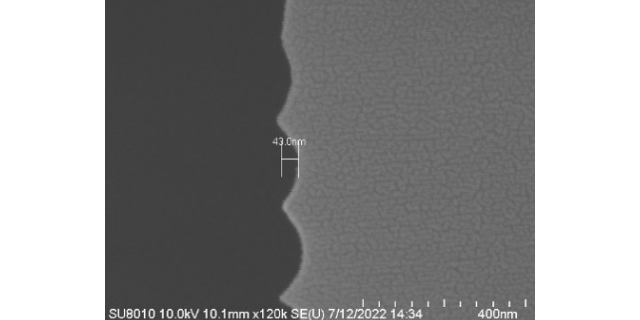

針對電子束曝光在異質結器件制備中的應用,科研團隊研究了不同材料界面處的圖形轉移規律。異質結器件的多層材料可能具有不同的刻蝕選擇性,團隊通過電子束曝光在頂層材料上制備圖形,再通過分步刻蝕工藝將圖形轉移到下層不同材料中,研究刻蝕時間與氣體比例對跨材料圖形一致性的影響。在氮化物 / 硅異質結器件的制備中,優化后的工藝使不同材料層的圖形線寬偏差控制在較小范圍內,保證了器件的電學性能。科研團隊在電子束曝光設備的國產化適配方面進行了探索。為降低對進口設備的依賴,團隊與國內設備廠商合作,測試國產電子束曝光系統的性能參數,針對第三代半導體材料的需求提出改進建議。通過調整設備的控制軟件與硬件參數,使國產設備在 6 英寸晶圓上的曝光精度達到實用要求,與進口設備的差距縮小了一定比例。浙江生物探針電子束曝光加工廠商電子束曝光的分辨率取決于束斑控制、散射抑制和抗蝕劑性能的綜合優化。

電子束曝光推動高溫超導材料實用化進程,在釔鋇銅氧帶材表面構筑納米柱釘扎中心陣列。磁通渦旋精細錨定技術抑制電流衰減,77K條件下載流能力提升300%。模塊化雙面涂層工藝實現千米級帶材連續生產,使可控核聚變裝置磁體線圈體積縮小50%。在華南核聚變實驗堆中實現1億安培等離子體穩定約束。電子束曝光開創神經形態計算硬件新路徑,在二維材料表面集成憶阻器交叉陣列。多級阻變單元模擬生物突觸權重特性,光脈沖觸發機制實現毫秒級學習能力。能效比傳統CPU架構提升萬倍,在邊緣AI設備中實現實時人臉情緒識別。自動駕駛系統測試表明決策延遲降至5毫秒,事故規避成功率99.8%。

研究所針對電子束曝光在大面積晶圓上的均勻性問題開展研究。由于電子束在掃描過程中可能出現能量衰減,6 英寸晶圓邊緣的圖形質量有時會與中心區域存在差異,科研團隊通過分區校準曝光劑量的方式,改善了晶圓面內的曝光均勻性。利用原子力顯微鏡對晶圓不同區域的圖形進行表征,結果顯示優化后的工藝使邊緣與中心的線寬偏差控制在較小范圍內。這項研究提升了電子束曝光技術在大面積器件制備中的適用性,為第三代半導體中試生產中的批量一致性提供了保障。電子束曝光通過仿生微結構設計實現太陽能海水淡化系統性能躍升。

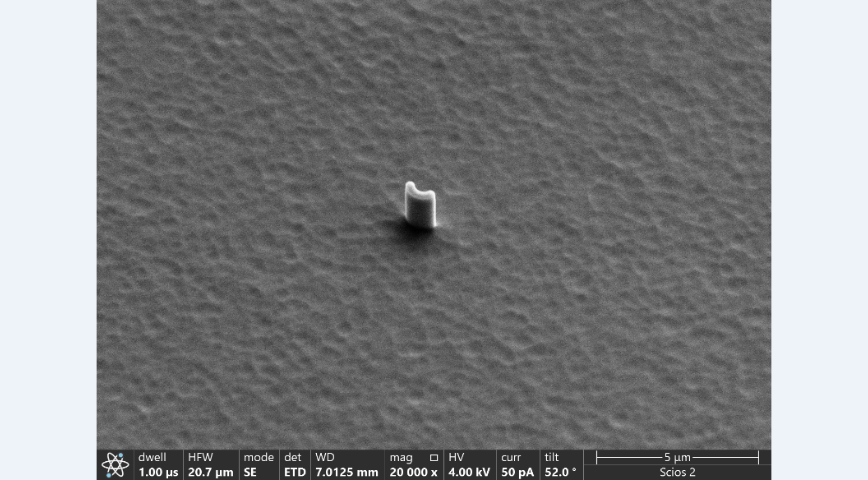

電子束曝光設備的運行成本較高,團隊通過優化曝光區域選擇,對器件有效區域進行曝光,減少無效曝光面積,降低了單位器件的制備成本。同時,通過設備維護與參數優化,延長了關鍵部件的使用壽命,間接降低了設備運行成本。這些成本控制措施使電子束曝光技術在中試生產中的經濟性得到一定提升,更有利于其在產業中的推廣應用。研究所將電子束曝光技術應用于半導體量子點的定位制備中,探索其在量子器件領域的應用。量子點的精確位置控制對量子器件的性能至關重要,科研團隊通過電子束曝光在襯底上制備納米尺度的定位標記,引導量子點的選擇性生長。電子束刻蝕推動磁存儲器實現高密度低功耗集成。河南光波導電子束曝光多少錢

電子束曝光的成功實踐離不開基底處理、熱管理和曝光策略的系統優化。中山AR/VR電子束曝光技術

針對電子束曝光在教學與人才培養中的作用,研究所利用該技術平臺開展實踐培訓。作為擁有人才團隊的研究機構,團隊通過電子束曝光實驗課程,培養研究生與青年科研人員的微納加工技能,讓學員參與從圖形設計到曝光制備的全流程操作。結合第三代半導體器件的研發項目,使學員在實踐中掌握曝光參數優化與缺陷分析的方法,為寬禁帶半導體領域培養了一批具備實際操作能力的技術人才。研究所展望了電子束曝光技術與第三代半導體產業發展的結合前景,制定了中長期研究規劃。隨著半導體器件向更小尺寸、更高集成度發展,電子束曝光的納米級加工能力將發揮更重要作用,團隊計劃在提高曝光速度、拓展材料適用性等方面持續攻關。結合省級重點科研項目的支持,未來將重點研究電子束曝光在量子器件、高頻功率器件等領域的應用,通過與產業界的深度合作,推動科研成果向實際生產力轉化,助力廣東半導體產業的技術升級。中山AR/VR電子束曝光技術

- 湖北氧化硅材料刻蝕版廠家 2025-10-11

- 山東光刻 2025-10-11

- 湖北接觸式光刻 2025-10-11

- 云南Si材料刻蝕技術 2025-10-11

- 云南光刻加工廠商 2025-10-11

- 貴州光刻加工 2025-10-11

- 中山材料刻蝕加工 2025-10-11

- 甘肅光刻技術 2025-10-11

- 珠海光刻加工工廠 2025-10-11

- 珠海半導體光刻 2025-10-11

- 山東三級電源系統防雷器廠家 2025-10-13

- BUZ78 2025-10-13

- 吉安地下停車場車位引導屏控制系統 2025-10-13

- 浙江低壓電源系統防雷器安裝 2025-10-13

- 異步采樣光頻梳論壇 2025-10-13

- 天津光伏電源系統防雷器選型標準 2025-10-13

- 電流保險管出廠價 2025-10-13

- 廣東高級金屬按鍵價格多少 2025-10-13

- 長沙千兆光模塊價格 2025-10-13

- 青海電源系統防雷器價格 2025-10-13