湖南T型柵電子束曝光加工廠

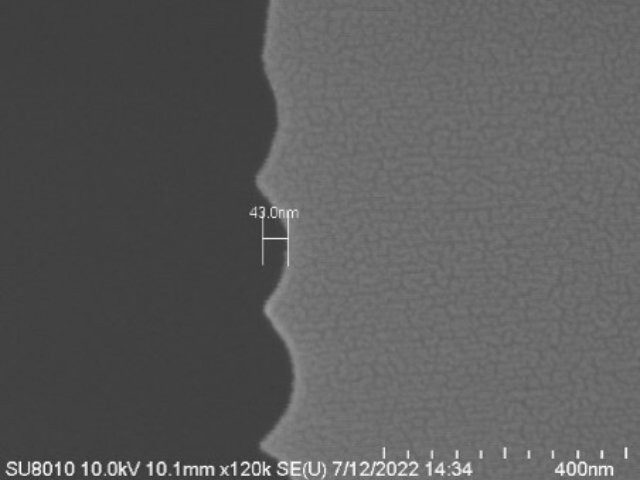

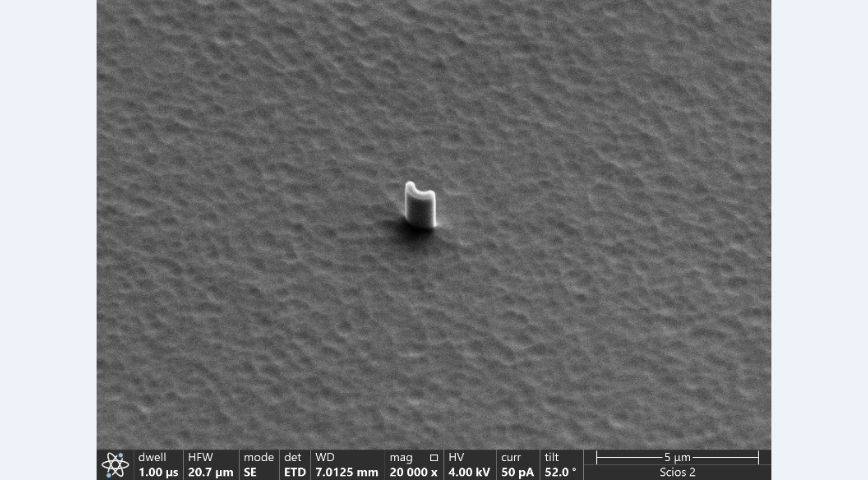

廣東省科學院半導體研究所依托其微納加工平臺的先進設備,在電子束曝光技術研發中持續發力。該平臺配備的高精度電子束曝光系統,具備納米級分辨率,可滿足第三代半導體材料微納結構制備的需求。科研團隊針對氮化物半導體材料的特性,研究電子束能量與曝光劑量對圖形轉移精度的影響,通過調整加速電壓與束流參數,在 2-6 英寸晶圓上實現了亞微米級圖形的穩定制備。借助設備總值逾億元的科研平臺,團隊能夠對曝光后的圖形進行精細表征,為工藝優化提供數據支撐,目前已在深紫外發光二極管的電極圖形制備中積累了多項實用技術參數。電子束曝光為神經形態芯片提供高密度、低功耗納米憶阻單元陣列。湖南T型柵電子束曝光加工廠

電子束曝光實現空間太陽能電站突破。砷化鎵電池陣表面構建蛾眼減反結構,AM0條件下光電轉化效率達40%。輕量化碳化硅支撐框架通過桁架拓撲優化,面密度降至0.8kg/m2。在軌測試數據顯示1m2模塊輸出功率300W,配合無線能量傳輸系統實現跨大氣層能量投送。模塊化設計支持近地軌道機器人自主組裝,單顆衛星發電量相當于地面光伏電站50畝。電子束曝光推動虛擬現實觸覺反饋走向真實。PVDF-TrFE壓電層表面設計微穹頂陣列,應力靈敏度提升至5kPa?1。多級緩沖結構使觸覺分辨率達0.1mm間距,力反饋精度±5%。在元宇宙手術訓練系統中,該裝置重現組織切割、血管結扎等力學特性,專業人員評估真實感評分達9.7/10。自適應阻抗調控技術可模擬從棉花到骨頭的50種材料觸感,突破VR交互體驗瓶頸。江西光掩模電子束曝光加工廣東省科學院半導體研究所用電子束曝光技術制備出高精度半導體器件結構。

圍繞電子束曝光的套刻精度控制,科研團隊開展了系統研究。在多層結構器件的制備中,各層圖形的對準精度直接影響器件性能,團隊通過改進晶圓定位系統與標記識別算法,將套刻誤差控制在較小范圍內。依托材料外延平臺的表征設備,可精確測量不同層間圖形的相對位移,為套刻參數的優化提供量化依據。在第三代半導體功率器件的研發中,該技術確保了源漏電極與溝道區域的精細對準,有效降低了器件的接觸電阻,相關工藝參數已納入中試生產規范。

電子束曝光開創液體活檢新紀元,在硅基芯片構建納米級細胞分選陷阱。仿血腦屏障多級過濾結構實現循環腫瘤細胞高純度捕獲,微流控電穿孔系統完成單細胞基因測序。早期檢出靈敏度達0.001%,在肺病篩查中較CT檢查發現病灶。手持式檢測儀實現30分鐘完成從抽血到報告全流程。電子束曝光重塑環境微能源采集技術,通過仿生渦旋葉片優化風能轉換效率。壓電復合材料的智能變形結構實現3-15m/s風速自適應,轉換效率突破35%。自供電無線傳感網絡在青藏鐵路凍土監測中連續運行5年,溫度監測精度±0.1℃,預警地質災害準確率98.7%。該所微納加工平臺的電子束曝光設備可實現亞微米級圖形加工。

將電子束曝光技術與深紫外發光二極管的光子晶體結構制備相結合,是研究所的另一項應用探索。光子晶體可調控光的傳播方向,提升器件的光提取效率,科研團隊通過電子束曝光在器件表面制備亞波長周期結構,研究周期參數對光提取效率的影響。利用光學測試平臺,對比不同光子晶體圖形下器件的發光強度,發現特定周期的結構能使深紫外光的出光效率提升一定比例。這項工作展示了電子束曝光在光學功能結構制備中的獨特優勢,為提升光電子器件性能提供了新途徑。電子束曝光的圖形精度高度依賴劑量調控技術和套刻誤差管理機制。天津圖形化電子束曝光多少錢

電子束刻蝕為量子離子阱系統提供高精度電極陣列。湖南T型柵電子束曝光加工廠

第三代太陽能電池中,電子束曝光制備鈣鈦礦材料的納米光陷阱結構。在ITO/玻璃基底設計六方密排納米錐陣列(高度200nm,錐角60°),通過二區劑量調制優化顯影剖面。該結構將光程長度提升3倍,使鈣鈦礦電池轉化效率達29.7%,減少貴金屬用量50%以上。電子束曝光在X射線光柵制作中克服高深寬比挑戰。通過50μm厚SU-8膠體的分級曝光策略(底劑量100μC/cm2,頂劑量500μC/cm2),實現深寬比>40的納米柱陣列(周期300nm)。結合LIGA工藝制成的銥涂層光柵,使同步輻射成像分辨率達10nm,應用于生物細胞器三維重構。湖南T型柵電子束曝光加工廠

- 佛山光刻技術 2025-10-13

- 湖北氧化硅材料刻蝕版廠家 2025-10-11

- 山東光刻 2025-10-11

- 湖北接觸式光刻 2025-10-11

- 云南Si材料刻蝕技術 2025-10-11

- 云南光刻加工廠商 2025-10-11

- 貴州光刻加工 2025-10-11

- 中山材料刻蝕加工 2025-10-11

- 甘肅光刻技術 2025-10-11

- 珠海光刻加工工廠 2025-10-11

- 六層電路板加工廠 2025-10-13

- 鎮江石墨運動控制維修 2025-10-13

- 江蘇IP67控制板報價 2025-10-13

- 華東尼龍成型件ODM/OEM代工 2025-10-13

- 西藏LL01-532濾光片供應商 2025-10-13

- 黃浦區挑選智慧房產系統費用 2025-10-13

- 青島半戶外LED顯示屏一般多少錢 2025-10-13

- 常熟智能可控硅模塊哪里買 2025-10-13

- 重慶光模塊制造 2025-10-13

- 蘇州新型SMT貼片加工價格合理 2025-10-13