福建智能化設備全生命周期管理公司

優化供應鏈協同:保障備件與生產連續性1. 供應商協同管理備件采購透明化:系統記錄供應商交貨周期、質量評分,支持供應商分級管理(如“A級供應商享受優先采購權”)。與ERP系統集成,實現采購訂單自動生成、到貨驗收、發票核對全流程數字化。案例:某汽車廠商通過供應商協同,備件采購周期從7天縮短至3天,缺件導致的停機減少60%。2. 庫存共享與調撥:對多工廠企業,系統支持跨工廠備件庫存共享(如“工廠A的某型號軸承庫存過剩,可調撥至工廠B”),減少重復采購。通過能耗數據分析,識別高耗能環節,調整運行參數(如變頻控制)。福建智能化設備全生命周期管理公司

設備管理系統是制造業數字化轉型的“基礎設施”:在制造業競爭從“規模擴張”轉向“效率與質量”的背景下,設備管理系統通過數據貫通、流程標準化、決策智能化,幫助企業實現:生產效率提升15%-30%(減少停機、優化排程);運營成本降低20%-40%(控制維護、庫存、質量成本);資產回報率提高10%-20%(延長壽命、優化投資)。未來,隨著數字孿生、AIops(智能運維)等技術的發展,設備管理系統將進一步向“自主維護”演進,成為制造業邁向“燈塔工廠”的支撐工具。福建智能化設備全生命周期管理公司設備運維:遠程監控風機、光伏板等設備的運行狀態,預測性維護降低運維成本。

優化維護策略,降低過度維護成本:預測性維護替代定期維護系統基于設備歷史數據和運行模型,預測剩余使用壽命(RUL),制定精細維護計劃。數據:某化工企業實施預測性維護后,維護成本降低30%,備件庫存減少40%。維護任務自動化分配根據設備優先級、維護人員技能和位置,自動派發工單,減少等待時間。案例:某鋼鐵廠通過系統將維護響應時間從2小時縮短至20分鐘,故障修復效率提升80%。控制能源消耗,削減隱性浪費:能耗實時監測與優化系統記錄設備功率、運行時間等數據,識別高耗能環節(如空載運行、待機耗電)。措施:某食品廠通過系統發現制冷設備夜間空載運行,調整策略后年電費節省18%。智能調峰策略結合電價波動和設備優先級,在低谷時段安排高耗能任務(如熔煉、烘干)。效果:某鋁廠通過峰谷電價策略,年能源成本降低12%。

智能決策支持提升單人效率:維修知識庫與AR輔助痛點:新員工依賴經驗豐富的師傅指導,故障解決效率低。系統功能:沉淀歷史維修案例、操作手冊、故障樹分析(FTA)到知識庫。通過AR眼鏡或手機APP實時顯示設備內部結構、維修步驟視頻。案例:某航空企業通過AR輔助維修,新員工維修時間從4小時縮短至1.5小時,培訓周期縮短50%。人力優化:1名高級技師可同時指導5名新員工,人力需求降低40%。預測性維護減少緊急響應傳統模式:設備突發故障時,需臨時抽調多人加班搶修,人力成本激增。系統解決方案:基于振動、溫度等數據預測故障,提前安排計劃性維護。維護資源(人員、備件)提前到位,避免緊急調配。數據:某半導體企業通過預測性維護,緊急維修次數減少70%,加班工時下降65%,年節省加班費超百萬元。安全合規:實時監控風險,滿足法規要求。

預測性維護(PdM)的增效邏輯數據驅動決策:通過傳感器(振動、溫度、油液分析)實時采集設備狀態數據,上傳至設備管理系統。系統內置AI算法(如隨機森林、LSTM)分析數據趨勢,預測故障時間(RUL, Remaining Useful Life)。動態工單生成:當系統檢測到設備健康度(EHI)低于閾值時,自動生成預測性工單(如“齒輪箱軸承剩余壽命≤15天,建議檢修”)。工單優先級根據故障風險等級(高/中/低)動態調整,優先處理高風險任務。增效效果:進一步減少非計劃停機(某電廠實施PdM后,非計劃停機時間較PM模式再減少30%)。避免過度維護(在必要時維修),延長備件使用壽命。設備管理系統在傳統制造業企業的實際應用效果明顯。福建智能化設備全生命周期管理公司

IoT傳感器網絡:部署溫度、壓力、振動等傳感器,實時監測設備狀態。福建智能化設備全生命周期管理公司

人力成本優化:減少巡檢人員數量,提升單人效率自動化任務分配與執行傳統模式:依賴人工規劃巡檢路線、分配任務,易出現資源分配不均或重復巡檢。數字化方案:系統根據設備位置、優先級、巡檢人員實時位置動態生成比較好路線,自動推送任務至移動端APP。支持NFC/RFID掃碼定位設備,電子化表單強制完成關鍵檢查項(如溫度、振動),數據實時同步云端。高危環境替代人工應用場景:化工、核電、礦山等存在有毒有害物質或輻射的區域。數字化方案:部署防爆機器人或無人機搭載傳感器,遠程采集數據,巡檢人員通過AR眼鏡或平板查看實時畫面。福建智能化設備全生命周期管理公司

- 陜西智能化設備管理系統平臺 2025-10-13

- 浙江制造業設備管理系統哪家好 2025-10-13

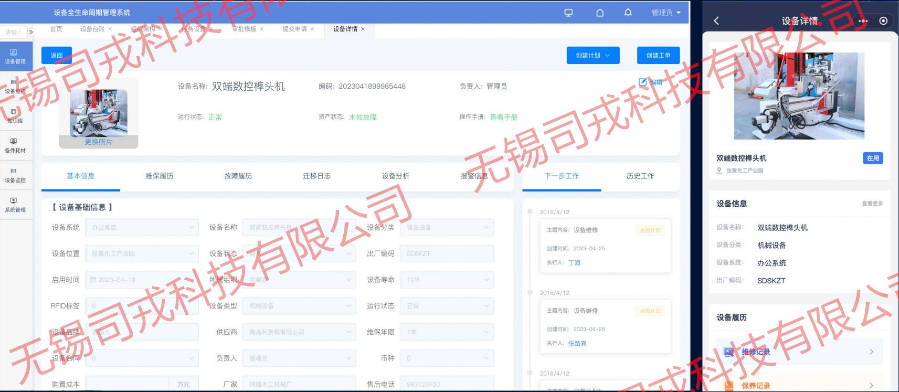

- 無錫企業設備管理系統系統 2025-10-13

- 濰坊智能化設備管理系統報價 2025-10-13

- 青海專業的設備管理系統多少錢 2025-10-12

- 德州專業的設備管理系統公司 2025-10-12

- 日照智能設備管理系統價格 2025-10-12

- 聊城小程序設備管理系統服務 2025-10-12

- 重慶智能化設備管理系統多少錢 2025-10-12

- 濟南企業設備管理系統 2025-10-12

- 崇明區大規模3D視覺藝術裝置廠家現貨 2025-10-13

- 太倉購買CRT顯示器操作 2025-10-13

- 泰州什么是潛影防偽標識 2025-10-13

- 四川超頻服務器 2025-10-13

- 姑蘇區質量CRT顯示器比較 2025-10-13

- 惠州倉儲管理移動智能終端 2025-10-13

- 山東制造業智能機器人開發 2025-10-13

- 山東內衣吊牌打印機 2025-10-13

- 通用網站搭建網上價格 2025-10-13

- 四川超頻服務器一體化 2025-10-13