新疆食品3D打印機工廠直銷

在食品科研領域,科研食品 3D 打印機的出現為研究人員帶來了極大的便利。以往,開發新的食品產品往往受到傳統加工工藝的束縛,難以實現復雜的形狀和的成分控制。而有了科研食品 3D 打印機,研究人員可以輕松地將自己腦海中的創意轉化為實際的食品樣品。例如,他們可以精確地調整食品中不同營養成分的分布,制作出針對特定人群營養需求的功能性食品,或者設計出獨特形狀的食品,以提升消費者的食用體驗,這對于推動食品科學的發展具有深遠意義。科研食品3D打印機在食品添加劑替代研究中,打印天然成分替代的食品,評估替代效果。新疆食品3D打印機工廠直銷

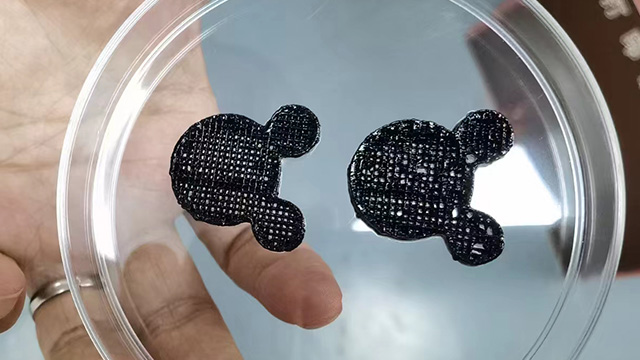

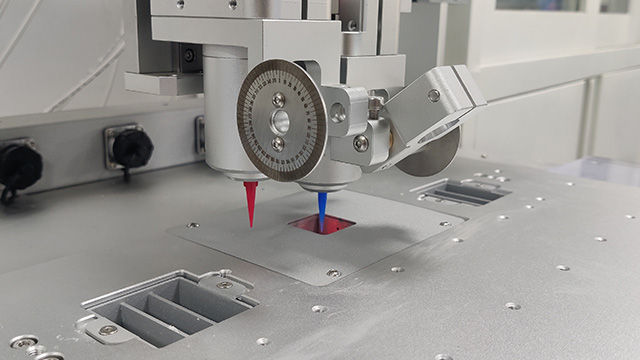

食品3D打印機作為增材制造技術在飲食領域的性應用,其原理是通過逐層堆積可食用材料(如巧克力漿、植物蛋白糊、面團等)構建三維食物結構。2025年,香港納米及先進材料研發院(NAMI)開發的納米結構雙凝膠技術實現重大突破,通過精確控制材料的微觀結構,成功打印出具有三文魚紋理的純素生魚片,該技術在日內瓦國際發明展中獲得評審特別嘉許。與傳統食品加工相比,食品3D打印機的熔融沉積成型(FDM) 和選擇性激光燒結(SLS) 技術,能夠實現0.1mm精度的復雜造型,例如西班牙Natural Machines公司的Foodini打印機可同時處理6種食材,制作出層次分明的意式餃子。北京食品3D打印機參數森工科技食品3D打印機可支持懸浮液、硅膠、水凝膠、明膠、羥基磷灰石、藥物細胞等不同形態材料。

行業發展仍面臨多重瓶頸:設備成本高(工業級機型均價40萬元)、打印速度慢(單份牛排需15分鐘)、食材兼容性有限(30%食材適合打印)。但突破已在發生——以色列Steakholder Foods開發的多噴頭同步打印技術,使生產效率提升5倍;中國MOODLES公司將芯片制造中的微流控技術引入食品打印,實現上百個噴嘴同時作業。未來3-5年,隨著生物墨水成本下降和AI配方優化,食品3D打印機有望像微波爐一樣成為家庭標配,真正實現“飲食數字化”。

食品原料的適用性是科研食品 3D 打印機應用的重要考量因素。并非所有的食品原料都能直接用于 3D 打印,需要對其進行適當的處理和調整,以滿足打印機的工作要求。科研人員通過對各種食品原料的物理和化學性質進行深入研究,開發出了一系列適用于科研食品 3D 打印機的原料配方。這些配方不僅保證了原料在打印過程中的流動性和可擠出性,還確保了打印完成后食品的質地、口感和營養價值。例如,通過對植物蛋白進行改性處理,使其能夠像傳統面粉一樣用于 3D 打印,為開發植物基食品提供了新的途徑。科研食品3D打印機在食品質地研究中,打印不同硬度、彈性的模型,分析咀嚼感受與吞咽安全性。

食品3D打印機促進了不同飲食文化的融合創新,成為跨文化交流的新媒介。肯德基在新加坡推出的"娘惹風味打印漢堡",將馬來香料與西式漢堡結構結合,打印出的斑斕葉造型面包成為社交媒體熱點,上市首月銷量突破50萬份。星巴克測試的"星座拉花打印機",可在咖啡奶泡上打印個性化星座圖案,使客單價提升15%,顧客停留時間延長20%。在中國,必勝客與故宮文創合作的"瑞獸披薩",用3D打印技術在披薩邊緣制作出龍、麒麟等傳統瑞獸造型,成為文化跨界營銷的成功案例。這些創新不僅帶來味覺體驗的突破,更通過視覺呈現增強了文化傳播力,某快餐品牌數據顯示,3D打印菜品的社交媒體曝光量是傳統菜品的3.2倍。森工食品3D打印機在工藝優化中,通過改變打印速度(0.1-100mm/s),分析剪切力對食材營養的影響。新疆食品3D打印機工廠直銷

科研食品3D打印機利用冷凍打印技術,研究低溫環境對食材營養成分與結構的影響。新疆食品3D打印機工廠直銷

食品3D打印機在醫療營養領域的應用為特殊人群提供了定制化解決方案。歐盟PERFORMANCE項目開發的吞咽困難患者打印機,通過將肉類、蔬菜等食材制成糊狀"生物墨水",結合低溫沉積技術,打印出易于咀嚼和吞咽的仿真食物。臨床試驗顯示,使用該技術制作的食品使老年患者的進食時間縮短40%,誤吸風險降低65%。德國Gastronology公司則更進一步,為ALS患者和康復人群提供個性化營養打印服務,根據患者的代謝狀況和營養需求,精確調配蛋白質、脂肪和碳水化合物比例,每日產量達700公斤。該公司與慕尼黑大學醫院合作開發的算法,能根據患者的血液檢測數據自動調整配方,確保營養供給的性。2025年,這種醫療級食品3D打印機已在歐洲200多家醫療機構投入使用,服務超過5萬名患者。新疆食品3D打印機工廠直銷

- 黑龍江藥物3D打印機生產廠家 2025-10-13

- 激光工程凈成形生物3D打印機 2025-10-13

- 河南3D打印機供應商 2025-10-13

- 新疆食品3D打印機工廠直銷 2025-10-13

- 什么技術能棄用生物3d打印機 2025-10-13

- 藥物3D打印機質量控制 2025-10-13

- 遠程操作生物3D打印機 2025-10-13

- 山西食品3D打印機生產廠家 2025-10-13

- 青海生物3D打印機設備廠家 2025-10-13

- 中國澳門藥物3D打印機用途 2025-10-13

- 吉林橋梁維護案例 2025-10-14

- 浙江購買大型鑄件去毛刺設備銷售電話 2025-10-14

- 金山區投包機怎么用 2025-10-14

- 東臺比較好的齒輪修理 2025-10-14

- 北京散熱器數控鏟齒機生產廠家 2025-10-14

- 事故池漿液泵設備 2025-10-14

- 太陽能光伏發電逆變器測試內容 2025-10-14

- 茂名自動化金屬檢測機供應商 2025-10-14

- 浙江大型臭氧機大概多少錢 2025-10-14

- 江蘇中大型單擺臂履帶排爆機器人廠家供貨 2025-10-14