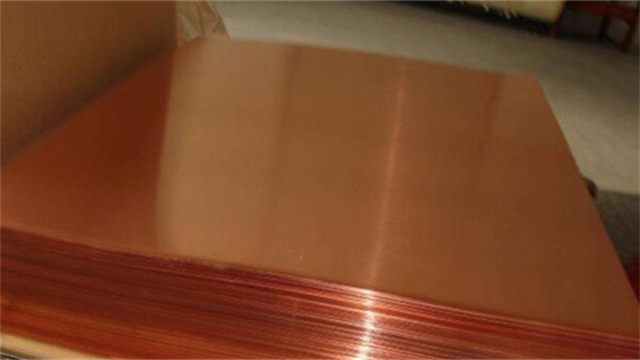

安徽T3紫銅板價格

紫銅板的核聚變裝置壁的材料:ITER裝置采用紫銅板與鎢銅復合材料構建偏濾器靶板,通過焊接技術實現金屬間牢固結合。在10MW/m2的熱流沖擊下,紫銅板層有效分散熱量,使靶板表面溫度控制在1500℃以下。更關鍵的突破是開發紫銅板基的液態鋰鉛合金包層,利用紫銅的高導熱性維持合金流動性,同時其低活化特性符合核聚變材料要求。中國核工業集團研發的紫銅板冷卻通道,通過3D打印形成螺旋流道,湍流強度提升30%,換熱效率較直通道提高25%。在長期輻照實驗中,紫銅板樣品的中子吸收截面低于0.1barn,滿足核聚變級材料要求。紫銅板在印刷設備中,可用于制作部分傳動輥軸。安徽T3紫銅板價格

紫銅板的未來技術發展方向:納米壓印技術將在紫銅板表面制造微納結構,使其兼具超疏水和導電特性。4D打印技術使紫銅板能夠響應溫度變化自動變形,應用于智能機器人關節。量子計算領域探索紫銅板在超導量子比特中的潛在應用,其低損耗特性有助于維持量子態穩定。太空探索方面,紫銅板被考慮作為月球基地的輻射屏蔽材料,結合氫化處理提升中子吸收能力。更前沿的拓撲絕緣體研究,試圖在紫銅板表面誘導出量子自旋霍爾效應,開辟新型電子器件可能。這些技術突破需要跨學科合作,結合材料科學、納米技術和人工智能進行協同創新。江蘇T2導電紫銅板加工廠紫銅板與玻璃纖維布復合,可制成兼具強度和導電性的材料。

紫銅板在腦機接口中的生物相容性優化:神經接口器件采用紫銅板作為柔性電極基底,通過靜電紡絲技術在表面沉積聚乳酸-羥基乙酸共聚物(PLGA)涂層。這種結構既保持紫銅的高導電性,又通過涂層緩釋神經生長因子,促進電極與腦組織的整合。實驗表明,植入大鼠腦部的紫銅板電極在6周后仍能記錄清晰神經信號,信噪比達15dB。更前沿的探索是開發紫銅板微針陣列,利用其天然抗細菌性減少術后風險。瑞士聯邦理工學院研發的紫銅板神經探針,通過光刻工藝形成10μm級,在獼猴運動皮層記錄到穩定的局部場電位,為閉環神經調控提供硬件支持。

紫銅板在量子計算中的超導量子比特封裝:超導量子計算機采用紫銅板制作低溫封裝盒,通過表面鍍覆金層實現電磁屏蔽。在稀釋制冷機中,紫銅板盒體可將外部熱噪聲隔離至-110dB,保障量子比特在毫開爾文溫度下的穩定運行。更先進的方案是開發紫銅板-陶瓷復合基板,利用紫銅的高導熱性維持超導電路溫度均勻性,使量子門操作保真度提升至99.99%。在量子糾錯編碼中,紫銅板通過微納加工形成三維互連結構,將輔助量子比特數量減少50%,編碼效率突破90%。中國科學技術大學研發的紫銅板量子處理器,通過分布式布局設計,將量子比特耦合強度提升至10MHz,為大規模量子計算提供硬件支持。搬運紫銅板時,佩戴手套可防止手部汗液對其造成腐蝕。

紫銅板在深海中微子探測中的光電轉換突破:立方公里中微子望遠鏡(KM3NeT)采用紫銅板制作光電倍增管外殼,通過表面鍍覆鈦合金提升耐腐蝕性。在5000米深的海水中,紫銅板外殼可將生物污損率控制在3%以下,保障探測器20年穩定運行。更先進的方案是開發紫銅板-量子點復合傳感材料,利用紫銅的高導電性提升光子檢測效率,使中微子事件重建精度提升至0.05度。在暗物質搜尋中,紫銅板作為屏蔽體,通過多層交錯排列實現99.999%的宇宙射線阻隔,有效降低背景噪聲。意大利國家核物理研究所研發的紫銅板中微子探測模塊,通過分布式布局設計,將有效探測體積擴展至1km3,為基本粒子研究打開新窗口。加工紫銅板時產生的邊角料,可進行回收再利用。山東T3紫銅板加工

在玩具制造中,紫銅板可用于制作部分金屬連接件。安徽T3紫銅板價格

紫銅板在藝術創作中的科技賦能:數字技術為紫銅板藝術創作開辟新維度。通過CAD建模與數控雕刻,藝術家可精確控制紫銅板表面的紋理深度(0.01-2.0mm),創作出具有光學衍射效果的作品。上海世博會中國館的“東方之冠”雕塑采用紫銅板激光切割技術,將傳統紋樣轉化為現代幾何結構。更交互式的藝術裝置利用紫銅板的導電性,當觀眾觸摸時觸發傳感器,改變LED燈光色彩。維也納應用藝術大學開發的紫銅板熱成像藝術,通過局部加熱使表面氧化層呈現彩虹色漸變,將材料科學轉化為視覺語言。這種跨界融合使紫銅板從工業材料升華為文化載體。安徽T3紫銅板價格

- 陜西H68黃銅板價格 2025-10-13

- 河北C2680黃銅帶廠家 2025-10-13

- 紫銅帶多少錢一斤 2025-10-12

- 江西C2680黃銅帶多少錢一公斤 2025-10-12

- T2導電紫銅板報價 2025-10-12

- 安徽H90黃銅帶價格 2025-10-12

- 內蒙古H70黃銅帶定制 2025-10-12

- 陜西黃銅板價格多少錢一米 2025-10-12

- 福建H90黃銅帶規格 2025-10-12

- 沈陽H85黃銅板多少錢一斤 2025-10-12

- 湛江裝修瓷磚膠批發價格 2025-10-13

- 戶外晶磨石供貨商 2025-10-13

- 吳江區透水瀝青路面改造承接 2025-10-13

- 內蒙古美凱運動地板質量 2025-10-13

- 寶山區技術消防設施工程客服電話 2025-10-13

- 重慶堅固的門窗價格 2025-10-13

- 推廣輕質建筑材料生產企業 2025-10-13

- 電動布藝雙開開合簾供應 2025-10-13

- 淮安電氣工程廠家 2025-10-13

- 北京系統門窗價格 2025-10-13